- Accueil

- Vacances scolaires

- Baccalauréat

Dates du baccalauréat général et technologique

L’examen du baccalauréat général et technologique repose sur le contrôle continu et deux séries d’épreuves : des épreuves anticipées en classe de première ; la philosophie et les épreuves écrites de spécialités en classe de terminale. Elles sont suivies d’un grand oral.

Dates pour les élèves de métropole

Les épreuves de philosophie sont fixées le lundi 15 juin 2026 matin.

Les épreuves écrites de spécialités sont fixées les mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 juin 2026 dans l’ordre et selon les horaires définis en annexes III et IV.

Les épreuves écrites anticipées de français, qu’elles soient passées au titre de la session 2026 ou par anticipation au titre de la session 2027, auront lieu le jeudi 11 juin 2026 matin.

Les épreuves écrites anticipées de mathématiques, passées par anticipation au titre de la session 2027, auront lieu le vendredi 12 juin 2026 matin.

Dates pour les élèves des DOM-TOM

Pour les régions d’outre-mer, se référer aux dates communiquées par le Ministère pour chaque académie.

Retrouvez le calendrier détaillé des épreuves en annexe III et en annexe IV. [Source BOEN]

Date du grand oral

La date de l’épreuve du grand oral est communiquée à chaque élève par son académie de rattachement.

Attention ! Les résultats du baccalauréat général et technologique seront communiqués le mardi 7 juillet 2026.

Dates du baccalauréat professionnel

Selon la spécialité visée, les épreuves du baccalauréat professionnel font l’objet d’un calendrier spécifique variable.

Les épreuves écrites de l’examen du baccalauréat professionnel sont fixées les mercredi 20 et jeudi 21 mai, les jeudi 28 et vendredi 29 mai et du lundi 1er au vendredi 5 juin 2026. Si les dates des épreuves sont communes, les horaires des épreuves varient selon les académies.

Les épreuves écrites du domaine général auront lieu respectivement :

- le jeudi 28 mai 2026 pour celles de français et pour celles d’histoire-géographie et enseignement moral et civique ;

- le vendredi 29 mai 2026 pour celles d’arts appliqués et cultures artistiques et d’économie-droit et d’économie-gestion ;

- le mercredi 20 mai 2026 pour celle de langue vivante A (dans la mesure du possible, les parties écrite et orale se dérouleront le même jour) ;

- le jeudi 21 mai 2026 pour celle de langue vivante B (dans la mesure du possible, les parties écrite et orale se dérouleront le même jour) ;

- le lundi 1er juin 2026 pour celle de prévention, santé et environnement.

Retrouvez le calendrier détaillé des épreuves en annexe V. [Source BOEN].

Attention ! Les résultats du baccalauréat professionnel seront communiqués le mardi 7 juillet 2026.

Qu’est-ce que le baccalauréat ?

L’examen du baccalauréat sanctionne la fin des études secondaires. Son diplôme national ouvre l’accès à l’enseignement supérieur à son détenteur.

Parcoursup

Pour préparer son parcours post-bac, le bachelier formule ses vœux sur la plateforme Parcoursup. Le calendrier Parcoursup s’organise autour de trois phases :

- découverte des formations

- inscription et formulation des vœux

- phases d’admission principale et complémentaire

Dates importantes

- Publication de la carte des formations Parcoursup 2026 le mercredi 17 décembre 2025.

- Ouverture des inscriptions le lundi 19 janvier 2026.

- Dernier jour pour formuler les vœux est le jeudi 12 mars 2026.

- Dernier jour pour confirmer les vœux est le mercredi 1er avril 2026.

- Phase d’admission principale à partir du mardi 2 juin 2026.

- Phase complémentaire à partir du jeudi 11 juin 2026.

- Fin de la phase principale le samedi 11 juillet 2026.

- Fin de la phase complémentaire le jeudi 10 septembre 2026.

Origine du baccalauréat

Le baccalauréat est un examen créé au Moyen Âge et revisité en profondeur en 1808 par Napoléon. Réservé à une élite, il se démocratise au milieu du XXe siècle. Conçu à l’origine comme un diplôme universitaire, il s’est rapproché de l’enseignement secondaire au fil du temps.

Questions d’étymologie

Bachelier

Le terme vient du bas latin baccalarius désignant un homme rattaché à la terre (tantôt un propriétaire foncier d’exploitations viticoles, tantôt un gardien de vaches)1. Par glissement, il désigne un jeune chevalier sans fortune, puis, par extension, un jeune homme non marié (qui donnera bachelor en anglais) désireux de s’élever grâce à l’instruction dans le monde de la chevalerie ou universitaire2. Avec la disparition de la chevalerie, le bachelier n’est plus qu’un étudiant, puis une personne ayant réussi l’épreuve du baccalauréat (premier grade universitaire avant la licence et le doctorat).

Baccalauréat

L’étymologie du terme ne fait pas consensus. Selon toute vraisemblance, il descendrait de bacca laurea (la baie de laurier), en référence à l’habitude ancestrale de coiffer d’une distinction honorifique (laureatus, « couronné de lauriers ») les personnes estimables. Une coutume que reprennent les collèges de jésuites au XVIe siècle (au moment du passage en classe supérieure, les noms des élèves particulièrement méritants sont affichés publiquement sur des tableaux ornés de lauriers3) et les universitaires4. La couronne de laurier orne d’ailleurs toujours les diplômes français.

Sous l’influence de ces pratiques distinctives, une contraction se serait opérée avec baccalarius (le bachelier) donnant baccalaureus, puis, par rapprochement avec laureatus (le lauréat, le couronné), baccalaureatus. Étrangement, le baccalauréat ne désigne pas le possesseur, mais bien le diplôme en lui-même.

Bachot/bachotage

Au XIXe siècle, le baccalauréat est abrégé en « bac », puis surnommé « bachot ». Ce dérivé argotique est référencé dès 18665.

Au Moyen Âge

Nommé « déterminance » jusqu’à la fin du XIVe siècle6, le baccalauréat est un examen dont les premières traces remontent au XIIe siècle. Le terme est utilisé au sein de l’université de Paris, alors décomposée en quatre sections : arts, théologie, médecine et droit7. Les élèves intègrent la Faculté des arts à 15 ans8. À l’issue de plusieurs années de formation (aux alentours de leurs 18 ans), ils peuvent se présenter aux épreuves du baccalauréat ès arts. Ils se prêtent à la disputatio, un exercice de débat et d’éloquence étalé sur plusieurs jours.

Une attestation de réussite9 leur est délivrée. Cette dernière est obligatoire pour poursuivre des études dans une autre faculté. L’obtention du baccalauréat ès arts offre au bachelier la possibilité d’assister un professeur et constitue une première étape vers la licence (qui octroie le droit d’enseigner), puis le doctorat10. Au XVe siècle, sur la proportion restreinte d’étudiants par rapport à la population, environ un sur quatre devient bachelier, un sur vingt décroche une licence11.

Sous Napoléon

Sous la Révolution, le système universitaire et ses diplômes sont balayés12. Le baccalauréat disparaît.

Napoléon Bonaparte réinvestit cette sphère afin de stabiliser la société et former les futures élites amenées à occuper de hautes fonctions publiques. Par la loi du 1er mai 180213, il amorce une nouvelle organisation de l’instruction et crée les lycées, financés par le Trésor public, ainsi que le corps enseignant. Sont inculquées dans les lycées les lettres (langues anciennes, rhétorique, logique, morale) et les sciences (mathématiques, physique).

Napoléon poursuit sa réorganisation avec l’enseignement supérieur et s’inspire du système anciennement en place. Plus d’une vingtaine de moutures14 sont nécessaires avant d’aboutir au décret du 17 mars 180815 relatif aux universités. Cinq ordres (ou facultés impériales) sont constitués : théologie, droit et médecine — tous les trois sont des résurgences de l’Ancien Régime — ainsi que lettres et sciences mathématiques et physiques, nouvellement créés.

Trois grades universitaires, délivrés à l’issue de la passation d’examens, sont reconnus : le baccalauréat, la licence et le doctorat. Tout le monde ne peut y prétendre. Seuls sont admis à « subir l’examen du baccalauréat », c’est-à-dire se présenter aux épreuves, les candidats âgés d’au moins 16 ans justifiant au préalable — certificat de leurs professeurs ou chef d’établissement à l’appui16 — d’une année de rhétorique et de philosophie17.

Un diplôme très onéreux

Les candidats au baccalauréat doivent s’acquitter de droits fiscaux pour se présenter aux examens et obtenir leur diplôme. Les universités, seules détentrices de la collation — c’est-à-dire du droit de conférer un grade universitaire —, authentifient les diplômes délivrés à l’aide du sceau de l’institution. Le montant du « droit de sceau » augmente au fur et à mesure des grades universitaires (baccalauréat, licence, doctorat)18. En 1809, les frais fiscaux du baccalauréat s’élèvent à 50 francs, répartis entre l’examen (24 francs) et le diplôme (26 francs)19. En l’espace de cinquante ans, le montant des droits double. À cette époque, le salaire annuel moyen d’un ouvrier varie alors entre 500 et 550 francs.

Déroulé du nouveau baccalauréat

Au cours du nouvel examen du baccalauréat, le candidat doit « répondre sur tout ce que l’on enseigne dans les hautes classes des lycées »20. Il se plie à un oral de 45 minutes en latin, en présence d’autres candidats, face à un jury composé de professeurs d’université21.

« Le candidat se présentait devant le jury, qui, pour les lettres, lui mettait entre les mains un auteur expliqué dans les classes ; et sur ce texte ou à l’occasion de ce texte, un entretien s’engageait, que le professeur étendait, variait, prolongeait, suivant qu’il trouvait une intelligence plus ou moins ouverte. Il n’était pas interdit d’examiner huit élèves à la fois. »22 (Octave Gréard)

Une fois en possession du précieux sésame — délivré au nom de l’Empereur en personne23 —, le bachelier peut accéder à l’université. Les humanités priment et, selon le même principe que celui existant avant la Révolution, l’étudiant doit obligatoirement être titulaire du baccalauréat ès lettres pour s’engager ensuite dans un autre cursus.

Système de notation

Originellement, les examinateurs notent les candidats grâce à un procédé très théâtral. Chacun se prononce à l’aide d’une boule colorée : rouge pour avis favorable, blanche pour abstention, noire pour avis défavorable. Le chansonnier Paul Burani évoque cette méthode dans « L’examen de Flora »24 qui ridiculise les femmes osant se présenter au baccalauréat : « Aux professeurs elle fait perdre la tête […], elle leur fait voir ses jambes dans une pirouette si bien qu’elle eut douze boules blanches sur dix. »

Prémices du principe des coefficients, le nombre de boules attribuées à chaque discipline varie au fil du temps. Les chiffres remplacent les boules dans le système de notation en 1864. Les quatre notes 1, 2, 3 et 4 — correspondant respectivement à passable, assez bien, bien et très bien — sont décernées. En 1874, l’échelle passe sur 5. Obtenir 0 ou 1 équivaut à élimination25.

La notation sur 20 apparaît dans les années 1890. Une note supérieure à 10 est requise pour être reçu. L’analyse du livret scolaire peut toutefois repêcher les élèves entre 8 et 10.

L’oral de rattrapage naît plus d’un demi-siècle plus tard, en 196826.

La première édition du baccalauréat se tient en 1809. Trente-neuf candidats triés sur le volet se présentent à l’examen ès lettres ; trente-et-un le réussissent. Seules quatre académies peuvent s’enorgueillir de compter en leurs rangs ces nouveaux bacheliers : Douai (11 candidats reçus), Amiens (9), Strasbourg (7) et Rennes (4)27.

L’année suivante, les examens ont désormais lieu dans toutes les académies28. Ils sont plus de 650 candidats à tenter leur chance et près de 1 000 en 1811. À partir de 1816, le nombre de candidats fluctue chaque année entre 2 000 et 3 000 candidats, avec un pic à plus de 4 500 candidats en 1821 !29

Décrocher le baccalauréat revêt un enjeu de plus en plus important. Si initialement il n’est exigé que pour la licence et la poursuite d’un parcours universitaire, à compter de 1820, il devient obligatoire pour accéder aux carrières civiles (administration, grandes écoles…).

Composition du jury et organisation

Au XIXe siècle, les enseignants du lycée ne sont pas membres du jury du baccalauréat, car il est composé de professeurs d’université30. *« Dégagés de tout intérêt personnel dans le résultat des examens », les professeurs de faculté offrent *« des garanties absolues d’impartialité. […]. Devant ce jury, […] l’examen est en même temps un concours : un concours entre les élèves, entre les maîtres qui les préparent, entre les établissements qui les présentent. »31 En 1880, 20 000 candidats se soumettent à l’examen pour la première ou la seconde série, ce qui équivaut à 6 000 journées d’examen32. Ce volume requiert une centaine de professeurs, mobilisés chacun en moyenne 10 semaines par an rien que pour le baccalauréat. Mais la répartition des candidats n’est pas homogène entre les universités. Six facultés assurent à elles seules le passage de près de deux tiers des candidats avec juste 50 professeurs, ce qui représente pour chacun trois mois et demi dédiés exclusivement au baccalauréat (volume auquel se grefferont aussi les examens de licence et de doctorat).

Les deux séries du baccalauréat sont organisées en plusieurs sessions au cours de l’année : la première à la fin de l’année (en juillet-août), la seconde au commencement de l’année (en octobre-novembre). Une session extraordinaire, réservée aux candidats ajournés, est organisée en avril. À partir de 1880, elle ne concerne plus que les épreuves de la deuxième série. Les examens sont ouverts au public.

Au début du XXe siècle, l’augmentation du nombre de candidats nécessite d’ajuster la composition du jury. Des enseignants du secondaire, agrégés ou docteurs, intègrent progressivement les jurys33. Aujourd’hui, il est constitué de professeurs de lycée et présidé par un membre de l’université.

Évolution du baccalauréat

Élargissement des disciplines

L’interrogation orale s’enrichit de nouvelles disciplines : questions sur la rhétorique, l’histoire, la géographie et la philosophie à compter de 1820, sur les sciences mathématiques et physiques à partir de 1823. Les candidats réalisent deux types d’oraux : une explication de texte classique et une interrogation dont le sujet, portant sur toutes les disciplines confondues, est tiré au sort.

Les épreuves écrites

En 1830, l’écrit fait son apparition. Il s’agit d’une composition en français ou d’une traduction d’un texte classique. L’épreuve, dont les attentes sont encore peu élevées, reste facultative dans de nombreuses facultés34. L’écrit devient réellement obligatoire en 1840. Il s’agit d’une version latine, à réaliser en deux heures.

En intégrant les épreuves écrites, le ministère entend durcir l’examen et ainsi revaloriser les diplômes universitaires face à ceux de l’École Polytechnique35. Or l’introduction d’une épreuve écrite change l’esprit même de l’examen.

« L’épreuve écrite entraîne presque nécessairement l’élimination d’un certain nombre de candidats. Elle est indispensable dans un concours où, quelle que soit la valeur réelle des aspirants, le jury est obligé d’en sacrifier un certain nombre et de classer les vainqueurs. Elle n’est pas indispensable dans un examen où le premier souci des juges doit être de s’assurer que le candidat possède une certaine culture intellectuelle. »36 (Henry Salomon, 1896)

Le nombre d’épreuves écrites augmente au fil du temps37. Selon certains observateurs, une bascule s’opère : les candidats focalisent leurs efforts seulement sur les disciplines sanctionnées par des épreuves écrites. Le « bachotage » est né. Le commerce de manuels de préparation à l’examen explose et avec lui, les candidats professionnels.

« Au lieu d’être la conversation intelligente et judicieuse qu’il était lors, le baccalauréat est aujourd’hui une succession d’épreuves rapides, hâtives, le triomphe des élèves qui ont la mémoire prompte et le souffle long, et c’est là le grand mal. »38 (Henry Salomon, 1896)

Lutte contre la fraude

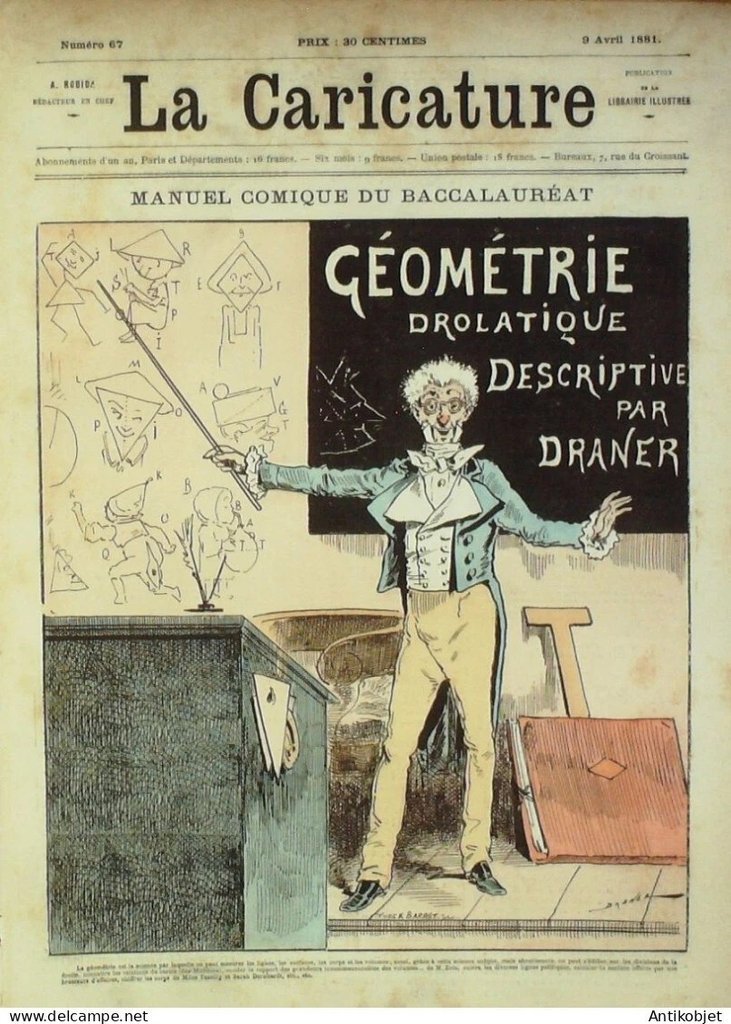

![Lithographie "Le préparateur au Baccalauréat" par Honoré Daumier (1839).

Extrait de l'échange entre le candidat et son préparateur : "Nous avons deux manières de vous faire recevoir : la première c'est de vous faire passer votre examen par un autre, la deuxième c'est de vous le faire passer à vous-même… […] Que savez-vous donc ? - Rien du tout. - Mais vous avez 200 francs ? - Certainement. […] - Je me charge de vous faire recevoir oui, mais de vous enseigner, non pas, non pas."](/m/vacances/baccalaureat/bac-litho-daumier_2301_1.jpg)

Fraude des candidats et complaisance des examinateurs sont redoutées par l’administration39. Pour se présenter aux examens, les premiers candidats ne doivent fournir qu’une simple déclaration d’identité et un certificat d’études domestiques. Dans ces conditions, il est aisé pour un faussaire, souvent rémunéré, d’endosser l’identité d’un candidat moins bien préparé. Deux arrêtés essaient d’enrayer ce phénomène. Un premier en 183740 prescrit que le certificat soit précédé d’un texte manuscrit du candidat, signé de ses nom et prénom et visé par une autorité (recteur de l’Académie ou maire). Le second en 1838 veut annihiler la tentation de faire appel aux répétiteurs, ces jeunes diplômés faisant travailler et réviser des élèves moins avancés qu’eux en attendant de devenir professeurs. Il interdit ainsi « à tout chef d’institution, maître de pension ou à toutes autres personnes de faire ou de maintenir […] l’annonce de cours préparatoires aux examens du baccalauréat ès lettres »41. Ce n’est qu’à partir de 1849 que l’écriture et la signature du candidat sont comparées avec le document de demande d’inscription sur le lieu d’examen42.

Les tentatives de fraude se soldent généralement par une exclusion temporaire des facultés et l’interdiction de se présenter à une ou plusieurs sessions d’examen. Mais les punitions peuvent être plus dures43 : en 1855, Boiron, étudiant en médecine, est condamné à 3 ans de prison et 100 F d’amende pour faux et fraude par substitution aux épreuves du baccalauréat. En 1863, la même peine est infligée à Jean-Marie Joseph Antoine, correcteur d’imprimerie de profession. Lorsqu’ils sont démasqués, les répétiteurs se substituant à leurs élèves en subissent les conséquences : interdiction d’enseigner pendant plusieurs années, voire une exclusion à vie des facultés.

Les examinateurs sont aussi surveillés par l’administration. Dans les villes de petite taille, ils sont soupçonnés d’être trop conciliants avec les enfants de leurs connaissances. La charge d’élaborer les sujets leur est retirée au cours de la première moitié du XIXe siècle44. Établis au niveau national, les sujets sont ensuite tirés au sort par le candidat parmi une centaine d’autres le jour de l’examen.

Depuis 190145, frauder au baccalauréat — ou tout autre concours public — est considéré comme un délit.

Des baccalauréats distincts

Les disciplines scientifiques prennent une ampleur grandissante. Le baccalauréat ès sciences, mis en place en 1821 et subordonné au baccalauréat ès lettres, devient un examen autonome en 1852. L’année suivante, il intègre une épreuve de langue vivante46.

Parallèlement, un « baccalauréat restreint », destiné aux futurs étudiants en médecine et pharmacie, voit le jour. Allégé en mathématiques, il privilégie les sciences naturelles pour mieux répondre aux attentes de ces filières.

Épreuves sur deux ans pour le bac ès lettres

Le baccalauréat ès lettres se scinde en deux séries d’épreuves en 1874. Elles se déroulent à une année d’intervalle47. L’épreuve de philosophie, jusqu’ici diluée dans les échanges entre candidat et jury, devient une épreuve écrite à part entière48. Une épreuve de langue vivante à l’écrit fait aussi son apparition pour la première fois.

Censées former un tout, les deux séries d’épreuves fonctionnent pourtant de manière indépendante. Pour accéder à la deuxième série, le candidat doit avoir intégralement réussi la première. En cas de mauvaise note dans la deuxième, celles obtenues lors de la première série n’entrent pas en compte pour une compensation49.

Fin de la suprématie du latin

En 1881, la composition latine (l’une des épreuves écrites de la première partie) est définitivement supprimée et remplacée par une composition en français sur un sujet de littérature ou d’histoire50. Le latin, indissociable du baccalauréat, perd son monopole. Cette transformation est marquante à plus d’un titre : elle ouvre la voie à une approche plus moderne de l’examen et à un exercice qui plus tard deviendra phare : la dissertation51.

Unification des baccalauréats

En 189052, les baccalauréats ès lettres, ès sciences et restreint disparaissent au profit de l’unique « baccalauréat de l’enseignement secondaire ». Deux parcours sont proposés : le baccalauréat classique, centré sur les lettres et sciences humaines, et le baccalauréat moderne, plus axé sur les sciences et langues vivantes. Les parcours s’individualisent et la mention de la série choisie par l’élève apparaît sur son diplôme. Les épreuves, constituées d’oraux et d’écrits, sont toujours étalées sur deux années autour de deux sessions désormais : juillet et septembre.

La place des femmes

« Vous ignorez sans doute que le programme universitaire du baccalauréat ne mentionne pas l’exclusion des femmes. Il est aisé de concevoir toutefois comment le système d’exclusion s’est établi par l’usage. Soit que les femmes aient reculé devant la nécessité de subir des épreuves orales et écrites au milieu d’une foule de jeunes gens, ou devant la difficulté des questions, leur abstention a fait croire à l’exclusion légale. »53

Le Temps (1861)

Rien dans les textes de loi n’interdit à une femme de se présenter au baccalauréat, mais la réalité est tout autre. Dans la société du XIXe siècle, il est tout simplement inconcevable qu’une jeune fille daigne aspirer à ce titre. Elle n’est d’ailleurs pas formée pour.

Sous la Troisième République, la loi Camille Sée (1880) acte la création de lycées pour les jeunes filles. Le cursus et les disciplines qui leur sont réservés diffèrent de ceux des garçons. Les cycles sont plus courts ; le latin — indispensable pour se soumettre aux épreuves du baccalauréat — leur est rarement enseigné, idem pour les mathématiques ; et le diplôme préparé n’ouvre pas accès à l’université.

Les jeunes filles souhaitant se présenter à l’examen doivent acquérir par leurs propres moyens les connaissances complémentaires nécessaires. Dans l’après-guerre, « boîtes à bac » et cours du soir fleurissent pour répondre à ce besoin54.

Les programmes entre garçons et filles s’unifient en 1924. Le décret Bérard prévoit au sein des lycées de jeunes filles la mise en place d’une section de préparation au baccalauréat. Le cursus des jeunes filles reste toutefois centré autour de disciplines fondamentales : couture, musique, économie domestique.

L’audacieuse Julie-Victoire Daubié

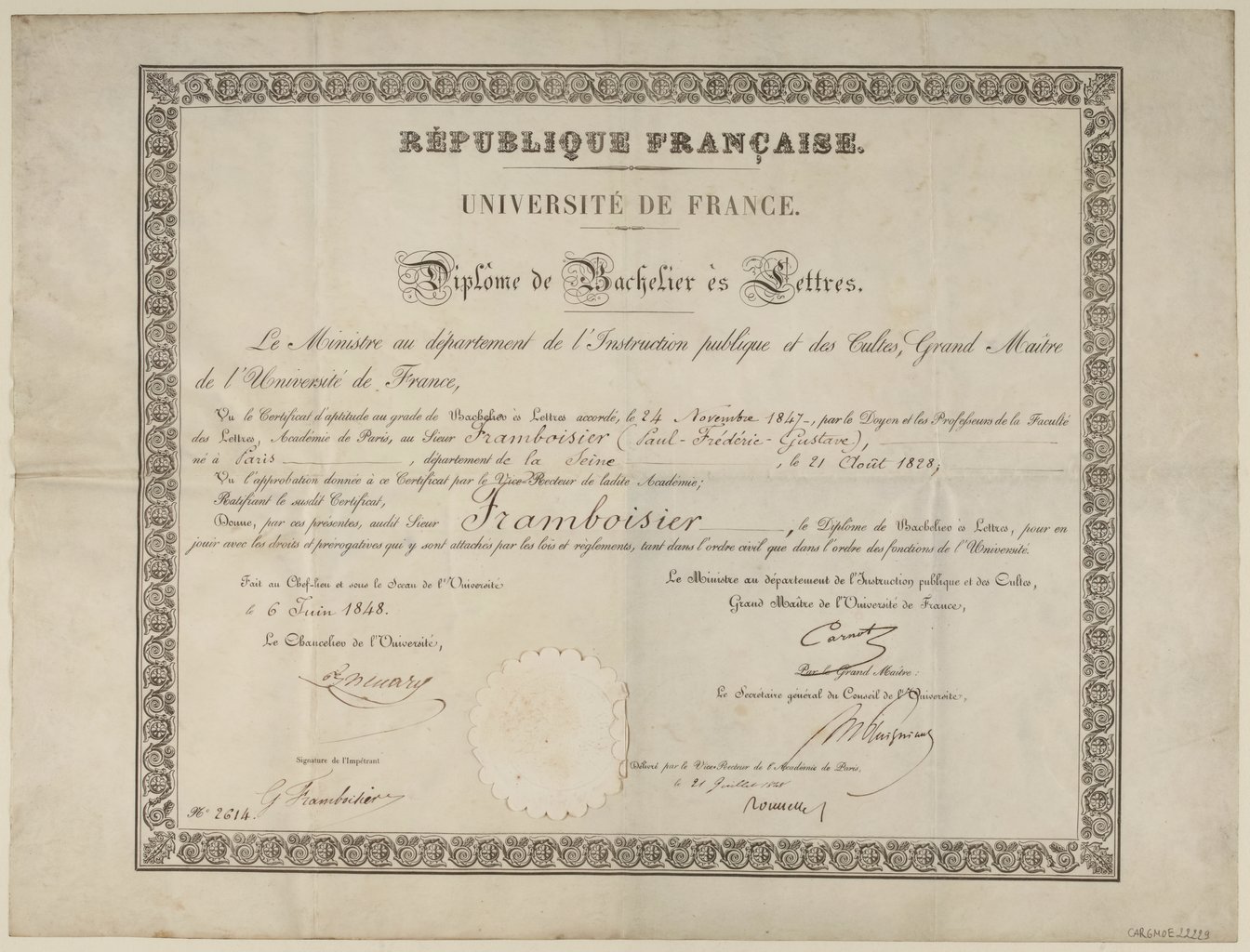

Le 17 août 186155, Julie-Victoire Daubié rentre dans l’histoire à l’âge de 37 ans. Cette institutrice militante, persuadée que l’amélioration de la condition économique des femmes passe par l’enseignement, devient la première femme « bachelier » de France. Grâce à sa maîtrise du latin — que lui a enseigné son frère Florentin, prêtre —, elle contourne le système et se présente en autodidacte aux examens du baccalauréat de facto jusqu’ici réservés aux hommes56. Mais sa candidature inédite, jugée « outrecuidante », est refusée à trois reprises par le recteur de Paris57, puis par celui d’Aix. Elle est finalement acceptée à Lyon58. Julie-Victoire Daubié se présente en même temps que 21 autres candidats59 devant un jury présidé par Victor de Laprade, membre de l’Académie française. Pour ne pas perturber l’organisation, elle passe les épreuves écrites dans une salle séparée au palais Saint-Pierre, place des Terreaux60. Julie-Victoire Daubié décroche six boules rouges, trois blanches et une noire à son examen, ce qui lui vaut la mention « passable »61.

Le ministre de l’Instruction publique Gustave Rouland refuse toutefois de signer son diplôme par peur de ridiculiser son ministère62. Il est finalement établi quelques mois plus tard grâce à l’intervention de l’impératrice Eugénie. Sur son diplôme, la mention « sieur » est rayée manuellement et remplacée par « Melle »63.

Afin de saluer son succès, les étudiants lyonnais se cotisent pour lui offrir un anneau d’or, signe de son union avec l’université64. À l’intérieur sont gravées ses initiales et la date du 17 août 1861. La bachelière répète à l’envi à ses proches qu’elle est « la seule femme à peau d’âne de France »65.

Julie-Victoire Daubié poursuit son aventure universitaire et obtient une licence en 1871. Jules Simon, ministre de l’Instruction publique, lui écrit alors : « Je suis fort occupé en ce moment […], mais je vous prie d’être persuadée qu’au milieu de ces besognes urgentes, je ne perds pas un instant de vue la nécessité d’organiser d’une façon sérieuse l’éducation des femmes. C’est une cause au succès de laquelle vous avez grandement contribué… »66.

Julie-Victoire Daubié décède au cours de son doctorat.

Dans le sillage de cette précurseure, d’autres femmes se présentent au baccalauréat. En 1863, elles sont deux, deux autres en 1865 et une seule en 186667. En 1892, elles sont 10 bachelières, 100 en 1909, puis 1 000 en 192068. Le programme commun n’apparaît qu’en 192469. Le nombre de bacheliers et bachelières parvient à l’équilibre dans les années 1960.

Les réformes en un clin d’œil

En 1902, le baccalauréat se modernise et une filière sans latin est créée. Toutes les séries et options donnent le grade de bachelier conférant les mêmes droits. La réduction de la durée des cours à une heure permet de diversifier les enseignements70.

En 1927, le « baccalauréat de l’enseignement du second degré » remplace les anciens baccalauréats de l’enseignement classique et moderne. Au cours du siècle, le nombre de filières s’ajuste et le diplôme s’ouvre aux champs technologiques et professionnels.

| Année | Évolution | Séries |

|---|---|---|

| 1902 | Organisation en 4 séries (pour la première partie) | latin-grec (A) ; latin-langues vivantes (B) ; latin-sciences (C) ; sciences-langues vivantes (D) |

| 1902 | Organisation en 2 séries (pour la seconde partie) | philosophie ; mathématiques |

| 1927 | Organisation en 3 séries (pour la première partie) | latin-grec (A) ; latin-langue vivante (A’) ; langues vivantes (B) |

| 1947 | Organisation en 7 séries (pour la première partie) | quatre classiques (A, A', B, C) ; deux modernes (moderne, moderne') |

| 1947 | Organisation en 4 séries (pour la seconde partie), dont une technique | philosophie ; mathématiques ; sciences expérimentales ; mathématiques et technique |

| 1965 | Organisation en 5 séries71 | série A (études littéraires, linguistiques et philosophiques) ; série B (sciences économiques et sociales) ; série C (mathématiques et sciences physiques) ; série D (sciences de la nature et mathématiques) ; série E [historiquement nommée série T] (enseignement scientifique et technique industriel) |

| 1969 | Création du bac technologique | série F (industrie) ; série G (tertiaire) ; série H (informatique) [ultérieurement] |

| 1969 | Création des épreuves anticipées du bac de français | |

| 1985 | Création du bac professionnel | |

| 1995 | Organisation du bac général en 3 séries | L (littéraire) ; ES (économique et social) ; S (scientifique) |

| 1995 | Organisation du bac technologique | STI (sciences et technologies industrielles) ; STL (sciences et technologies de laboratoire) ; SMS (sciences médico-sociales) ; STT (sciences et technologies tertiaires) |

| 2001 | Réforme des épreuves anticipées | en L (en plus du français) : une épreuve scientifique et une de mathématiques et informatique ; en ES (en plus du français) : une épreuve d’enseignement scientifique |

| 2021 | Mise en place du bac de spécialités | En classe de première, les élèves choisissent trois spécialités et en conservent deux l’année de terminale. Le contrôle continu représente une part importante de la note finale. Spécialités proposées : Arts ; Biologie-écologie [exclusivement dans les lycées agricoles] ; Éducation physique, pratiques et cultures sportives (EPPCS) ; Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) ; Humanités, littérature et philosophie (HLP) ; Langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER) ; Littérature, langues et cultures de l’Antiquité (LLCA) ; Mathématiques ; Numérique et sciences informatiques (NSI) ; Physique-chimie ; Sciences économiques et sociales (SES) ; Sciences de l’ingénieur (SI) ; Sciences de la vie et de la Terre (SVT) |

Depuis 2020, un baccalauréat avec enseignements de spécialité est en place en France.

Le site du ministère de l’Éducation nationale fait foi pour connaître les modalités exactes d’attribution du diplôme.

Enjeux démographiques et démocratisation

Dans les années 1930, l’enseignement de jour dans les lycées publics, jusqu’ici payants, devient progressivement gratuit. Cette mesure participe à l’augmentation du nombre d’élèves — garçons et filles — dans le secondaire, même si l’accès à la sixième est soumis à un examen d’entrée.

Dans les années 1960, la hausse démographique liée au baby-boom et l’allongement de la scolarisation jusqu’à 16 ans72 font exploser le nombre d’élèves scolarisés. Le phénomène dépasse l’entendement. La demande est telle qu’entre 1965 et 1975, l’État construit l’équivalent d’un collège par jour ouvré73.

En 1959, 200 000 candidats se présentent à l’examen. Le baccalauréat se transforme en « une machinerie écrasante »74 qui désorganise les établissements, mobilise de nombreux examinateurs et retire des semaines de travail aux élèves. Le ministère de l’Éducation révise sa copie : suppression de la session de septembre, organisation des écrits autour de deux sessions semestrielles (autour du 15 février et du 15 juin)75, suppression des oraux, sauf pour les langues vivantes.

Le ministère justifie ses décisions ainsi :

« On pourra regretter l’ancien baccalauréat qui avait, c’est certain, d’éminentes qualités lorsque les candidats en petit nombre se présentaient devant des jurys peu nombreux et facilement choisis, mais il était devenu une institution lourde et incertaine notamment dans les grands centres à cause de l’afflux toujours croissant des candidats. Le système proposé a certes des inconvénients, mais il présente de nombreux avantages : il permet tout à la fois une scolarité normale jusqu’au terme de celle-ci et des vacances garanties pour tous à partir de leur premier jour légal ; il est suffisamment souple pour s’adapter à des conditions nouvelles telles que l’afflux des candidats bacheliers dans les prochaines années ; il s’efforce de maintenir à l’enseignement du second degré sa valeur éminente et fondamentale d’enseignement de culture. »76 (Décret du 28 août 1959)

En 1969, la première partie du bac est supprimée77. Les épreuves sont réunies au sein de la deuxième partie du bac, excepté les épreuves anticipées de français. Parallèlement, depuis 1966, un certificat de fin d’études secondaires78 est attribué aux candidats ajournés ayant obtenu aux épreuves écrites une note moyenne au moins égale à 8 sur 20.

En 1985, le ministre de l’Éducation nationale Jean-Pierre Chevènement fixe un ambitieux objectif79. Il veut porter de 40 % à 80 % la proportion d’une classe d’âge atteignant le niveau bac80. C’est chose faite en 201281. Le cap des 700 000 bacheliers a été dépassé en 2017.

Pour rappel

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, seul 0,6 % d’une classe d’âge se soumet aux épreuves du baccalauréat. Sous Jules Ferry (fin XIXe siècle), ce taux monte à 1 %, puis 3 % sous le Front populaire, à 4 % à la Libération. À la fin de la quatrième République, moins de 10 % d’une classe d’âge s’y présentaient82.

Lire aussi

-

Jean-Baptiste Piobetta, « Le Baccalauréat », Paris, J.-B. Baillière et fils, 1937, 1 040 p.

-

Paul Meuriot, « Le baccalauréat, son évolution historique et statistique des origines (1808) à nos jours », Nancy, Berger-Levrault, 1919, 56 p.

-

Philippe Marchand, « Un chantier à ouvrir : l’histoire du baccalauréat, 1808-1940 », Histoire de l’éducation, 94, 2002, pp. 201-208

Références

Maurice Tournier, « Baccalauréat », « bachelier ». In : Mots, n° 29, décembre 1991. Politique et sport. Retours de Chine, sous la direction de Simone Bonnafous, pp. 101-105.

Au Moyen Âge, on distinguait les bacheliers en fourrure (les étudiants) des *bacheliers en plumets *(les jeunes nobles). « Dire, ne pas dire : Le bachelier, la bachelette, le baccalauréat et la bachelière », Dictionnaire de l’Académie française, (s.d.)

« Quand, à la fin de l’année, les élèves passent dans une classe supérieure, s’ils se sont distingués […], on inscrira leurs noms, que l’on fera imprimer, sur des tableaux couronnés de lauriers et on les suspendre aux portes de la classe. » Extrait de R. p. Jouvency, De la manière d’apprendre et d’enseigner, Paris, Hachette, 1892, cité in Maurice Tournier, « Baccalauréat », « bachelier ». In : Mots, n° 29, décembre 1991. Politique et sport. Retours de Chine, sous la direction de Simone Bonnafous, pp. 101-105.

Claude Lelièvre, « Au nom du bac. Mais quel(s) bac(s) ? », Blog de Claude Lelièvre, Educpros,16 février 2018

« Bachot » est plus précisément « un apocope (c’est-à-dire une version écourtée) de baccalauréat dans l’argot des collégiens », in Alfred Delvau, Dictionnaire de la langue verte : argots parisiens comparés : « Bachot », 2e éd., 1866, Paris, Ed. E. Dentu, p. 25.

Octave Gréard, « Le baccalauréat et l’enseignement secondaire », Mémoire présenté au Conseil académique de Paris (le 7 juillet 1885). In : Revue internationale de l’enseignement, tome 12, Juillet-décembre 1886. pp. 147-169.

Christian Nique, « Napoléon et la création des recteurs ou la double légitimité de la fonction rectorale ». Les recteurs, édité par Jean-François Condette, Presses universitaires de Rennes, 2009

Maurice Tournier, « Baccalauréat », « bachelier ». In : Mots, n° 29, décembre 1991. Politique et sport. Retours de Chine, sous la direction de Simone Bonnafous, pp. 101-105.

Cette attestation de réussite prend plutôt la forme de lettre testimoniale. In « Le baccalauréat à travers les siècles », Archives du Pas-de-Calais, (s.d.), consulté en septembre 2025

Il faut six à huit années pour arriver à la licence en droit ou en médecine, et quinze en théologie. In Laurent Vissière, « Un diplôme européen au Moyen Âge », Historia, publié le 1er juin 2008, mis à jour le 20 août 2023

Laurent Vissière, « Un diplôme européen au Moyen Âge », Historia, publié le 1er juin 2008, mis à jour le 20 août 2023

La Révolution supprime notamment les corporations universitaires (1791) et les universités (1793). Christian Nique, « Napoléon et la création des recteurs ou la double légitimité de la fonction rectorale ». Les recteurs, édité par Jean-François Condette, Presses universitaires de Rennes, 2009

Loi du 11 floréal an 10 (1er mai 1802), Loi générale sur l’instruction publique. In : Les Enseignants du secondaire. XIXe - XXe siècles. Le corps, le métier, les carrières. Textes officiels. T.1 : 1802-1914. Paris : Institut national de recherche pédagogique, 2000, pp. 91-93. (Bibliothèque de l’Histoire de l’Éducation, 23)

Isabelle Grégor et André Larané, « Le baccalauréat : Brocardé, mais toujours là ! », Hérodote, mis en ligne le 11 décembre 2023

Décret du 17 mars 1808 portant organisation de l’université, complété par le décret du 17 septembre 1808.

Ce certificat constitue une pièce fondamentale du dossier pour accéder à l’examen du baccalauréat. Il était formellement interdit de le délivrer avant l’arrêt effectif des classes. In Octave Gréard, « Le baccalauréat et l’enseignement secondaire », Mémoire présenté au Conseil académique de Paris (le 7 juillet 1885). In : Revue internationale de l’enseignement, tome 12, Juillet-Décembre 1886. pp. 147-169 ; à partir de 1811, les élèves suivant les « études domestiques », c’est-à-dire l’école à la maison, en seront exemptés. « Le certificat d’études domestiques dispensait du stage obligatoire de deux ans dans un lycée si l’on apportait la preuve qu’on avait été élevé par un instituteur, son père, son oncle ou son frère. » Geneviève Massa-Gille, « Le prix du baccalauréat en 1835 », Bibliothèque de l’école des chartes. 1979, tome 137, livraison 1. pp. 61-63.

En 1820, ce prérequis est réduit à une année de philosophie.

En 1844, le droit de sceau dans l’académie de Strasbourg s’élevait par exemple à 36 F. In Armelle Le Goff et Danis Habib, « Affaires disciplinaires de l’enseignement supérieur (1838-1885), inventaire des articles F17 4391 à 4430 », Centre historique des archives nationales, Paris, 2005

Paul Meuriot, « Le baccalauréat : son évolution historique et statistique des origines (1808) à nos jours », Journal de la société statistique de Paris, tome 60, 1919, pp. 8-35

Décret du 17 mars 1808 portant organisation de l’université.

Isabelle Grégor et André Larané, « Le baccalauréat : Brocardé, mais toujours là ! », Hérodote, mis en ligne le 11 décembre 2023

Octave Gréard, « Le baccalauréat et l’enseignement secondaire », Mémoire présenté au Conseil académique de Paris (le 7 juillet 1885). In : Revue internationale de l’enseignement, tome 12, Juillet-décembre 1886. pp. 147-169.

Octave Gréard, « Le baccalauréat et l’enseignement secondaire », Mémoire présenté au Conseil académique de Paris (le 7 juillet 1885). In : Revue internationale de l’enseignement, tome 12, Juillet-décembre 1886. pp. 147-169.

Isabelle Grégor, « 16 août 1861 : Victoire Daubié ouvre le baccalauréat aux femmes », Hérodote, mis en ligne le 23 juillet 2019

Marie-Odile Mergnac, « Le baccalauréat souffle ses 210 bougies », L’éléphant, mis en ligne en avril 2018

Marie-Odile Mergnac, « Le baccalauréat souffle ses 210 bougies », L’éléphant, mis en ligne en avril 2018

Paul Meuriot, « Le baccalauréat : son évolution historique et statistique des origines (1808) à nos jours », Journal de la société statistique de Paris, tome 60, 1919, pp. 8-35

Il faut attendre 1811 pour l’académie de Nancy.

Paul Meuriot, « Le baccalauréat : son évolution historique et statistique des origines (1808) à nos jours », Journal de la société statistique de Paris, tome 60, 1919, pp. 8-35

Les universitaires ont alors deux missions : faire de la recherche et faire passer les grades. In Isabelle Dautresme, « Le bac n’est plus le premier grade universitaire », Le Monde, publié le 26 juin 2017

Louis Petit de Julleville, « Le jury du baccalauréat ès lettres », Revue internationale de l’enseignement, tome 1, janvier-juin 1881, pp. 346-358.

Louis Petit de Julleville, « Le jury du baccalauréat ès lettres », Revue internationale de l’enseignement, tome 1, janvier-juin 1881, pp. 346-358.

Isabelle Dautresme, « Le bac n’est plus le premier grade universitaire », Le Monde, publié le 26 juin 2017

Paul Meuriot, « Le baccalauréat : son évolution historique et statistique des origines (1808) à nos jours », Journal de la société statistique de Paris, tome 60, 1919, pp. 8-35

Les épreuves de l’École Polytechnique, rattachée au ministère de la Guerre, comprenaient une version latine et une composition française. Propos d’André Charnel, in Pierre Robert, « Le baccalauréat, deux cents ans d’histoire », France Culture, publié le 30 mai 2014, mis à jour le 22 janvier 2016

Henry Salomon, « Le Baccalauréat », Revue internationale de l’enseignement, tome 32, Juillet-Décembre 1896. pp. 312-327

En 1880, les candidats rédigent cinq compositions.

Henry Salomon, « Le Baccalauréat », Revue internationale de l’enseignement, tome 32, Juillet-Décembre 1896. pp. 312-327

Geneviève Massa-Gille, « Le prix du baccalauréat en 1835 », Bibliothèque de l’école des chartes, 1979, tome 137, livraison 1. pp. 61-63

Arrêté du 11 avril 1837.

« Arrêté du 28 août 1838 relatif au baccalauréat ès lettres - cours préparatoires », Bulletin universitaire contenant les ordonnances, réglemens et arrêtés concernant l’instruction publique, Ed. Imprimerie royale, 1838

Geneviève Massa-Gille, « Le prix du baccalauréat en 1835 », Bibliothèque de l’école des chartes, 1979, tome 137, livraison 1. pp. 61-63

Armelle Le Goff et Danis Habib, « Affaires disciplinaires de l’enseignement supérieur (1838-1885), inventaire des articles F17 4391 à 4430 », Centre historique des archives nationales, Paris, 2005

Isabelle Dautresme, « Le bac n’est plus le premier grade universitaire », Le Monde, publié le 26 juin 2017

Loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics, JO, n° 350, p. 8033

Marie-Odile Mergnac, « Le baccalauréat souffle ses 210 bougies », L’éléphant, mis en ligne en avril 2018

La scission du baccalauréat ès sciences s’applique à partir de 1902.

Marie-Odile Mergnac, « Le baccalauréat souffle ses 210 bougies », L’éléphant, mis en ligne en avril 2018

Henry Salomon, « Le Baccalauréat », Revue internationale de l’enseignement, tome 32, Juillet-Décembre 1896. pp. 312-327

ous l’impulsion d’Hippolyte Fortoul, une épreuve écrite est instaurée en 1853 en sus de la version latine. Il s’agit d’une composition en latin ou en français. Après le décès de Fortoul en 1856, n’est maintenue que la composition latine, ce, jusqu’en 1880. In André Chervel, « Le baccalauréat et les débuts de la dissertation littéraire (1874-1881) », Histoire de l’éducation, 94, 2002, pp. 103-139

André Chervel, « Le baccalauréat et les débuts de la dissertation littéraire (1874-1881) », Histoire de l’éducation, 94, 2002, pp. 103-139

Décret du 8 août 1890.

« Feuilleton du Temps du 25 août, Courrier de Paris, Lettre à la Baronne de… », Le Temps, 24 août 1861, in Dossier documentaire Julie-Victoire Daubié, Bibliothèque Marguerite Durand

Propos de Marie-Odile Mergnac, in Pierre Robert, « Le baccalauréat, deux cents ans d’histoire », France Culture, publié le 30 mai 2014, mis à jour le 22 janvier 2016

Julie-Victoire Daubié réussit ses épreuves le 17 août 1861. Son diplôme est établi à Paris le 7 décembre 1861, mais il ne lui est délivré que le 17 mai 1862 à Lyon.

À l’époque, le latin n’est pas enseigné aux femmes. Ne maîtrisant pas la langue incontournable pour passer les épreuves, elles sont par définition exclues du programme masculin. Pour autant, rien dans les textes de loi n’interdisait aux femmes de se présenter. Son frère lui a aussi enseigné le grec et l’allemand.

Anne Fernier, « Il faut donner à un lycée le nom de Julie-Victoire Daubié, première bachelière de France », Le Figaro littéraire, 12 août 1961, in Dossier documentaire Julie-Victoire Daubié, Bibliothèque Marguerite Durand ; Juliette Loiseau, « Le long combat des femmes pour accéder au bac », L’Étudiant, publié le 19 juin 2020

Lyon est déjà sensibilisé au sort des femmes. En 1859, Julie-Victoire Daubié reçoit un prix dans le cadre du concours organisé par l’Académie impériale de Lyon. Le sujet porte sur les meilleurs moyens et mesures les plus pratiques pour élever le salaire des femmes et leur ouvrir de nouvelles carrières professionnelles.

Louis Jasseron, « La première bachelière française », Le Tout Lyon et le moniteur judiciaire, n° 830, 7 mai 1964, in Dossier documentaire Julie-Victoire Daubié, Bibliothèque Marguerite Durand

Un article du Temps (août 1861) narre dans quelles conditions Julie-Victoire Daubié est convoquée aux épreuves. À la suite de sa demande auprès du recteur, « la réponse se fait attendre deux semaines au moins. Enfin, le 12 août, arrive la lettre de convocation, fixée au lendemain 13, afin d’éviter à l’aspiration l’ennui d’un public nombreux. Mais, par malheur, la lettre est parvenue trop tard ; il faut se résigner à comparaître le 16, c’est-à-dire au milieu d’une jeunesse plus ou moins rieuse. […] Un local particulier lui est réservé pour ses épreuves écrites. » Ne considérant nullement sa démarche comme exceptionnelle, les autorités universitaires s’engagent à faire de même pour les prochaines candidates. In « Feuilleton du Temps du 25 août, Courrier de Paris, Lettre à la Baronne de… », Le Temps, 24 août 1861, in Dossier documentaire Julie-Victoire Daubié, Bibliothèque Marguerite Durand. Jean Clere (1951) donne une version différente et rapporte la lettre envoyée par le secrétaire de la Faculté de Lettres de Lyon à la candidate : « Mademoiselle, j’ai l’honneur de vous faire savoir que vous avez à choisir entre le 13 et le 16 août pour le premier jour de votre examen du baccalauréat ès lettres. Si vous désirez éviter une trop grande affluence de curieux, vous ferez bien de choisir le 13 au lieu du 16 et de laisser ignorer autant que possible. Je pense que vous arriverez la veille et je me ferai un plaisir de vous donner tous renseignements désirables. L’épreuve écrite aura lieu à 7 heures du matin au palais Saint-Pierre, place des Terreaux. J’ai l’honneur d’être avec une considération respectueuse, votre très humble… », in Jean Clere, « La première bachelière française fut »reçue« par la Faculté de Lettres de Lyon », 11 octobre 1951, in Dossier documentaire Julie-Victoire Daubié, Bibliothèque Marguerite Durand

Dans le détail, Julie-Victoire obtient une boule blanche pour le discours latin, une rouge pour la version latine et, à l’issue des oraux, une boule noire, deux blanches et cinq rouges. In Paulette Bascou-Bance, « La première femme bachelière : Julie Daubié », Bulletin de l’Association Guillaume Budé, n°1, mars 1972. pp. 107-113.

Propos de Marie-Odile Mergnac, in Pierre Robert, « Le baccalauréat, deux cents ans d’histoire », France Culture, publié le 30 mai 2014, mis à jour le 22 janvier 2016

Diplôme de Bachelier ès Lettres de Julie-Victoire Daubié, établi le 7 décembre 1861.

Paulette Bascou-Bance, « La première femme bachelière : Julie Daubié », Bulletin de l’Association Guillaume Budé, n°1, mars 1972. pp. 107-113.

L’expression désigne un diplôme sans grande valeur, excepté aux yeux de son titulaire. In A. Deschavannes, « Un centenaire en perspective », Lyon Républicain, 11 août 1922, in Dossier documentaire Julie-Victoire Daubié, Bibliothèque Marguerite Durand

Jean Clere, « La première bachelière française fut »reçue« par la Faculté de Lettres de Lyon », 11 octobre 1951, in Dossier documentaire Julie-Victoire Daubié, Bibliothèque Marguerite Durand

Paulette Bascou-Bance répertorie les bachelières en question : en 1863, Melle Chenu à Paris et Melle Perez (mention très bien) à Bordeaux ; en 1865, Melle Renguer de la Lime à Aix et Melle Cellarier à Montpellier ; en 1866, Melle Bassetti à Paris ; en 1868, Melles Gontcharoff et Brès ; en 1870, Melle Regniaut ; pas de bachelière en 1871, deux en 1872 et cinq en 1873. In Paulette Bascou-Bance, « La première femme bachelière : Julie Daubié », Bulletin de l’Association Guillaume Budé, n°1, mars 1972. pp. 107-113

Julie Daubié, la première à prendre le bac pour ouvrir la route aux femmes », Journal des femmes, 30 octobre 1981, n° 64, pp. 263-264, in Dossier documentaire Julie-Victoire Daubié, Bibliothèque Marguerite Durand

Propos de Marie-Odile Mergnac, in Pierre Robert, « Le baccalauréat, deux cents ans d’histoire », France Culture, publié le 30 mai 2014, mis à jour le 22 janvier 2016

Isabelle Dautresme, « Le bac n’est plus le premier grade universitaire », Le Monde, publié le 26 juin 2017

Décret n° 65-438 du 10 juin 1965 modifiant les titres III, IV et X du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l’enseignement public, JO, n°134, 12 juin 1965, p. 4882

Réforme Berthouin de 1959.

Propos de Marie-Odile Mergnac, in Pierre Robert, « Le baccalauréat, deux cents ans d’histoire », France Culture, publié le 30 mai 2014, mis à jour le 22 janvier 2016

Décret n° 59-1012 du 28 août 1959 relatif au baccalauréat de l’enseignement du second degré, JO, n° 200, 30 août 1959, p. 8568

Les compositions de février n’interviennent dans l’obtention du baccalauréat qu’en cas d’éventuel « repêchage ».

Décret n° 59-1012 du 28 août 1959 relatif au baccalauréat de l’enseignement du second degré, JO, n° 200, 30 août 1959, p. 8568

Propos de Marie-Odile Mergnac, in Pierre Robert, « Le baccalauréat, deux cents ans d’histoire », France Culture, publié le 30 mai 2014, mis à jour le 22 janvier 2016

Décret n° 65-959.

Cette idée lui serait venue après un voyage au Japon. En 2009, le taux fluctue encore en 60 % et 65 %. En cause, le différentiel entre le taux de succès au baccalauréat (élevé) des élèves qui se présentent à l’examen et le moindre pourcentage de jeunes d’une classe d’âge atteignant le baccalauréat. Les propos du ministre ont souvent été interprétés comme « 80 % de bacheliers » et non « de niveau baccalauréat ». Lire Marc Dupuis, « La France stagne depuis 1995 à 64 % de bacheliers », Le Monde, publié le 18 juin 2009

Philippe Piot, « Il y a trente ans, Chevènement créait le bac professionnel », L’Est républicain, publié le 28 janvier 2016, repris sur le blog de Jean-Pierre Chevènement

Mattea Battaglia et Aurélie Collas, « Plus de 80 % d’une génération au niveau du bac », Le Monde, publié le 13 juillet 2012

Claude Lelièvre, « Petit répertoire historique du bachotage », Blog Éducpros, publié le 13 novembre 2017, consulté en septembre 2025