- Accueil

- Vacances scolaires

- Hiver

Dates des vacances d'hiver 2026

Les vacances d'hiver en 2026 sont différentes selon les zones :

| Vacances | Zone | Début (après les classes) | Fin (reprise le matin) |

|---|---|---|---|

| Hiver 2026 | Zone A | samedi 7 février 2026 | lundi 23 février 2026 |

| Zone B | samedi 14 février 2026 | lundi 2 mars 2026 | |

| Zone C | samedi 21 février 2026 | lundi 9 mars 2026 |

Les vacances commencent après les classes pour les élèves qui ont cours le samedi.

Les dates des vacances scolaires d'hiver sont fournies à titre indicatif, telles qu’elles sont communiquées par le ministère de l’Éducation nationale.

En Corse et dans les DOM

La Corse et les départements d’outre-mer, c’est-à-dire Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion, n’ont pas toujours les mêmes dates que la Métropole pour les vacances d’hiver :

| Vacances | Zone | Début (après les classes) | Fin (reprise le matin) |

|---|---|---|---|

| Carnaval 2026 | Guadeloupe, Guyane et Martinique | samedi 7 février 2026 | lundi 23 février 2026 |

| Mayotte | samedi 28 février 2026 | lundi 9 mars 2026 | |

| Hiver 2026 | Corse | samedi 14 février 2026 | lundi 2 mars 2026 |

| Vacances après 3ème période 2026 | La Réunion | samedi 28 février 2026 | lundi 16 mars 2026 |

Origine des vacances d'hiver

À compter de 1959, cinq semaines de vacances jalonnent l’année scolaire. Quatre jours sont réservés à la mi-février pour scinder le deuxième trimestre.

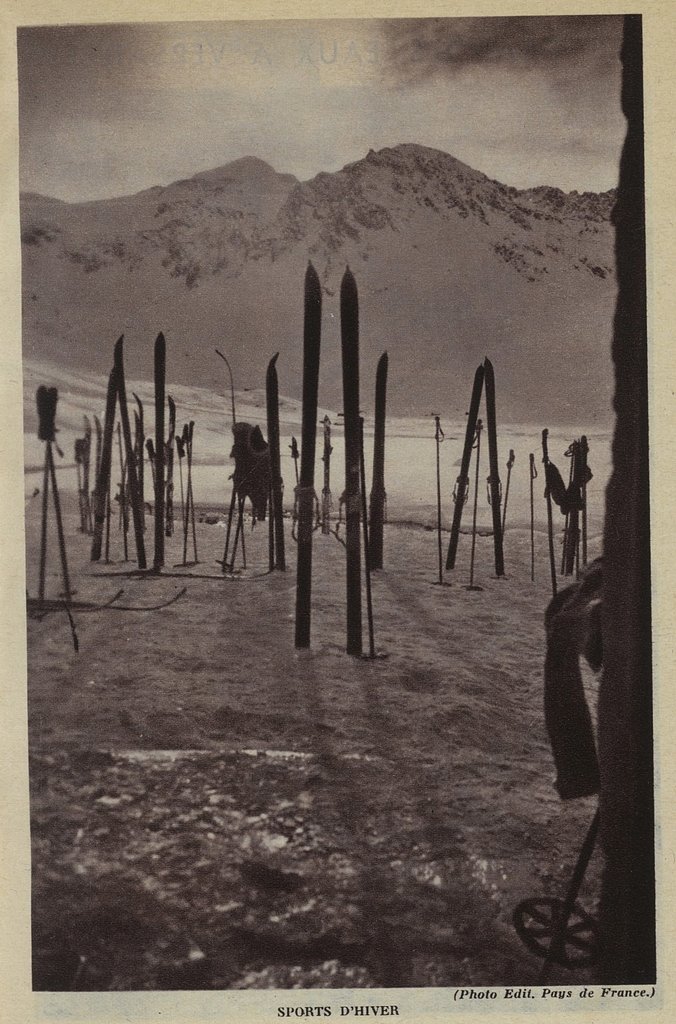

En 1968, année des Jeux olympiques d’hiver à Grenoble, la durée des vacances de février double et passe à une semaine. Les académies sont séparées en deux zones, décalées d’une semaine. Les vacances scolaires de la zone A, qui courent du 10 au 19 février, coïncident avec celles de la compétition sportive (du 6 au 18 février). Largement relayés par la radio et la télévision, les Jeux contribuent à l’essor des sports d’hiver en France.

En 1970-1971, la durée des vacances d’hiver est ramenée à 4 jours et le système du zonage est suspendu. L’année suivante (1971-1972), il est remis en place afin de favoriser le tourisme en station de montagne et réduire l’affluence sur les pistes. Les académies sont scindées en trois zones de quatre jours, chacune s’étendant du vendredi au jeudi.

En 1972-1973, les vacances d’hiver sont de nouveau fixées à une semaine. Elles courent, toutes zones confondues, sur trois semaines (10 février au 5 mars). L’année 1972 est considérée comme celle de l’inscription définitive des vacances d’hiver dans le calendrier scolaire.

En 1983, leur durée est étendue à 10 jours. Ce principe s’applique jusqu’en 1992, exception faite de l’hiver 1986-1987 lors duquel les élèves profitent d’une pause de deux semaines.

Les embouteillages de l’horreur

Les embouteillages records du 16 février 1991 sont à l’origine de la remise en place d’une répartition en trois zones et non plus deux. Ce samedi-là, les mauvaises conditions météorologiques ralentissent les touristes se rendant dans les stations de sports d’hiver des Alpes. En cours de journée, les responsables de la sécurité routière encouragent même les automobilistes « à renoncer à poursuivre leur voyage ». Les vacanciers se ruent dans les hôtels qui affichent bientôt complet. Des appels sont lancés sur Radio-France Savoie afin d’inciter les particuliers à accueillir en urgence les automobilistes en mal de logement. Près de 700 personnes sont contraintes de dormir dans gymnases et lycées à Chambéry. Selon le comptage effectué par le centre régional d’information et de coordination routières de Lyon1, le trafic était identique à celui de l’année précédente. Le cafouillage généralisé n’est donc pas imputable au regroupement des académies en deux zones, mais aux mauvaises conditions météorologiques.Dès le 13 mars, un projet d’arrêté visant à revenir aux trois zones afin de fluidifier les flux de voyageurs est pourtant élaboré pour l’année scolaire 1992-1993.

Depuis, les vacances d’hiver durent deux semaines pour chaque zone, la deuxième semaine de la première zone étant commune avec la première semaine de la deuxième zone, et la deuxième semaine de la deuxième zone étant commune avec la première semaine de la troisième zone.

Le saviez-vous ?

Depuis 1960, le ministère des Travaux publics et des Transports est obligatoirement consulté pour fixer les dates de vacances d’hiver et de printemps afin d’organiser les retours des vacanciers dans les meilleures conditions2.

Un sujet de crispation

L’évolution du format des congés d’hiver — durée plus longue et zonage plus étalé — est intimement liée aux enjeux économiques des sports d’hiver pour le secteur du tourisme. Lors de leur mise en place, les vacances d’hiver divisent les proviseurs. Beaucoup les considèrent comme une aberration pédagogique, démobilisant les élèves. D’autres, moins réticents, mettent en lumière leur durée trop courte pour en attendre un quelconque bénéfice pour l’administration3.

Depuis, le maintien d’un système en trois zones de deux semaines rend impossible l’application de l’alternance « 7 semaines de cours, 2 semaines de congé » pourtant prônée par les instances éducatives.

Changement de nomination

Les vacances de février deviennent officiellement les « vacances d’hiver » à partir de l’hiver 19824. Auparavant, elles étaient désignées « vacances de février » ou, de manière plus anecdotique, « Petites vacances du 2e trimestre » (en 1981). Les vacances de fin d’année (décembre-janvier) étaient pour leur part initialement appelées « vacances d’hiver ». À partir de 1962-1963, elles sont nommées « vacances de Noël »5.

Il était une fois les vacances de Mardi gras…

Avant de s’engager dans la sobriété de la période du carême, l’usage veut que les chrétiens s’adonnent aux excès du Mardi gras. Lors de ces festivités, auxquelles les enfants participent, les écoles sont traditionnellement fermées. La Troisième République officialise cette coutume en intégrant dans son calendrier scolaire annuel des vacances la semaine du « Mardi gras » (en février). Mais la date de Pâques, mobile, conditionne leur tenue. Lorsque le dimanche des Rameaux tombe en avril, les enfants obtiennent quatre jours de congés pour Mardi gras (les lundi, mardi-gras, mercredi et jeudi)6. Dans le cas contraire, la seule journée du Mardi gras est accordée et les jours de congé se reportent à la Pentecôte7.

L’arrêté du 22 février 1954 supprime définitivement le congé du Mardi gras à compter de l’année suivante et rend mobiles les dates des vacances de Pâques (d’une durée de 15 jours)8.

Références

« Gigantesques embouteillages dans la région Rhône-Alpes. Les sports d’hiver, pare-chocs contre pare-chocs », Le Monde, 19 février 1991

Claude Lelièvre, « Raccourcir les vacances scolaires ? Un calendrier qui a toujours fait débat », The Conversation, publié le 5 juillet 2023, mis à jour le 21 janvier 2025 ; Jean-François Chanet et Françoise Moulin Civil, « Les rythmes scolaires : la valse triste ? », Administration et éducation, n° 179, septembre 2023, pp. 61-75

Julien Cahon, « Réformer les rythmes scolaires en France (1848-2017) », Histoire de l’éducation, 154, 2020, mis en ligne le 1er janvier 2023, consulté en août 2025.

Arrêté du 31 décembre 1981 relatif au calendrier de l’année scolaire 1982-1983, JO, n° 10, 13 janvier 1982, p. 252

« Les archives du calendrier scolaire », Calendrier scolaire de l’année 1962-1963, Education.gouv.fr, mis à jour en juillet 2025, consulté en août 2025.

Arrêté du 11 février 1938.

Sébastien Rome, « L’école à contretemps » (Compte-rendu de la conférence d’Antoine Prost du 21 janvier 2011), Billet de blog Club Médiapart, mis en ligne le 16 mars 2011

« La date des vacances scolaires actuellement en vigueur sera maintenue », Le Monde, 15 novembre 1954 ; Arrêté du 22 février 1954 relatif au régime des vacances scolaires, JO, n° 44, 22 et 23 février 1954, p. 1821