- Accueil

- Vacances scolaires

- Vacances scolaires

Compte à rebours

Combien de jours d'école reste-t-il avant les prochaines vacances scolaires ? Retrouvez zone par zone le nombre de jours exact qui vous sépare des prochains congés scolaires.

- La zone B est en vacances d'hiver jusqu'au lundi 2 mars 2026.

- La zone C est en vacances d'hiver jusqu'au lundi 9 mars 2026.

- La zone A sera en vacances de pâques dans 1 mois et 5 jours, à partir du samedi 4 avril 2026.

Dates des vacances scolaires

Depuis 1972, le calendrier scolaire français s’organise autour de cinq plages de congé :

- les vacances d’été (ou grandes vacances),

- et des congés intermédiaires (petites vacances) : les vacances de la Toussaint ; les vacances de Noël ; les vacances d’hiver ; les vacances de printemps.

Les dates des vacances d’hiver et de printemps sont différentes selon les zones académiques.

Zones A, B et C

| Vacances | Zone | Début (après les classes) | Fin (reprise le matin) |

|---|---|---|---|

| Toussaint 2025 | Zones A, B et C | samedi 18 octobre 2025 | lundi 3 novembre 2025 |

| Noël 2025 | Zones A, B et C | samedi 20 décembre 2025 | lundi 5 janvier 2026 |

| Hiver 2026 | Zone A | samedi 7 février 2026 | lundi 23 février 2026 |

| Zone B | samedi 14 février 2026 | lundi 2 mars 2026 | |

| Zone C | samedi 21 février 2026 | lundi 9 mars 2026 | |

| Pâques 2026 | Zone A | samedi 4 avril 2026 | lundi 20 avril 2026 |

| Zone B | samedi 11 avril 2026 | lundi 27 avril 2026 | |

| Zone C | samedi 18 avril 2026 | lundi 4 mai 2026 | |

| Pont de l'Ascension 2026 | Zones A, B et C | jeudi 14 mai 2026 | lundi 18 mai 2026 |

| Été 2026 | Zones A, B et C | samedi 4 juillet 2026 | lundi 31 août 2026 |

Corse et DOM

Pour connaître le calendrier des vacances scolaires en Corse et dans les DOM, voir notre page dédiée.

Origine

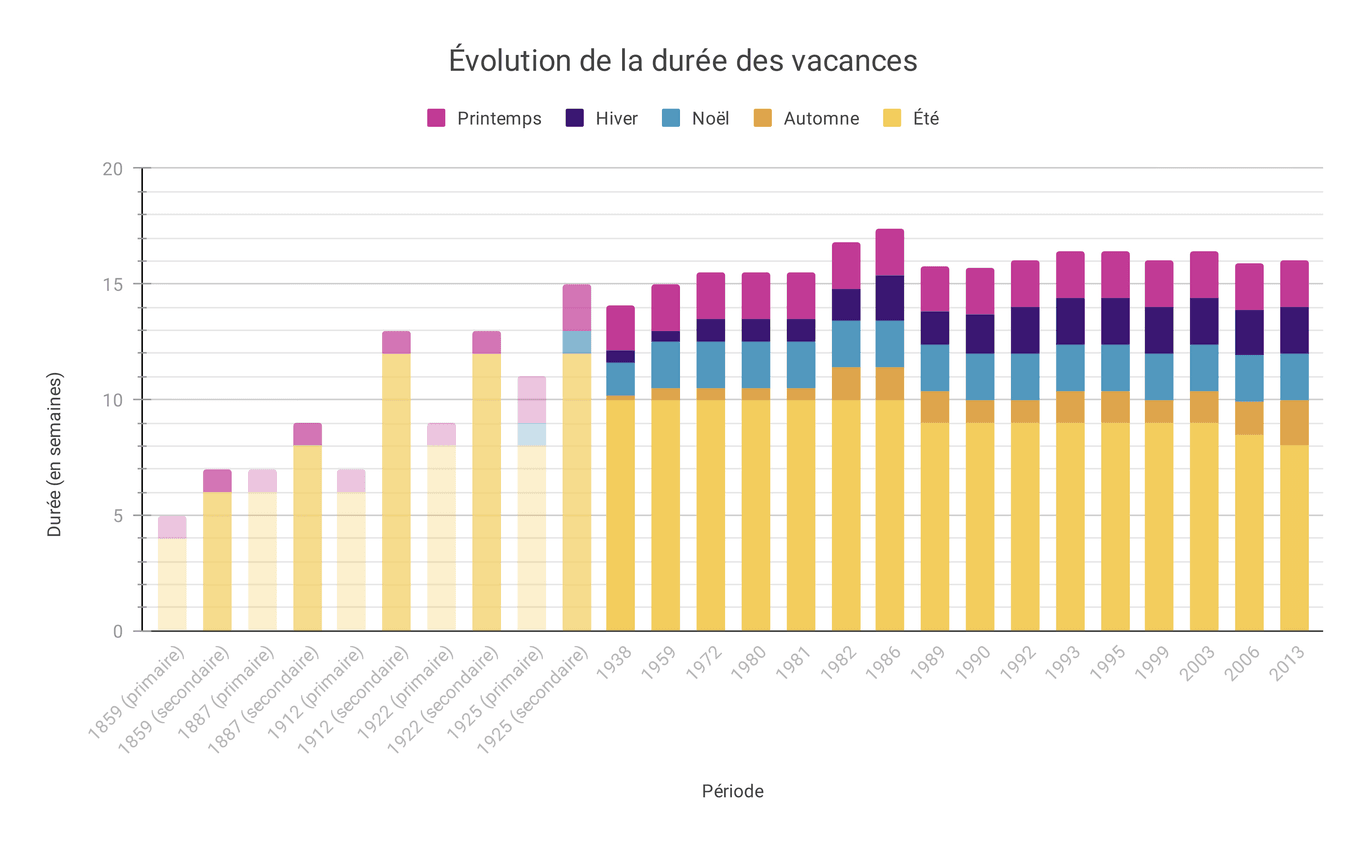

L’organisation des vacances scolaires est le fruit du modelage humain du temps scolaire et social. Le nombre de vacances, leur durée et leurs dates ont constamment évolué du fait d’influences religieuses, économiques, sociales et politiques et au gré de compromis successifs.

Question de terminologie

À l’origine, les appellations primaire et secondaire font référence aux spécificités des établissements et non aux degrés de scolarisation comme aujourd’hui : les écoles primaires accueillent tous les enfants sans distinction (« l’école du peuple » soutenue par l’État), tandis que les écoles secondaires — payantes et issues des anciens collèges jésuites — réunissent les enfants de notables1. Les établissements secondaires accueillent les enfants de leur entrée à l’école vers 6-7 ans (classe de 10e) jusqu’au baccalauréat. Dans le primaire, les enfants sont scolarisés jusqu’à 14 ans.

Une société au tempo des fêtes liturgiques

Sous l’Ancien Régime2, le calendrier liturgique rythme l’ensemble de la société. L’année est jalonnée par une vingtaine de jours de congé ordinaires et des demi-journées accordées les veilles de fête, auxquels s’ajoute une pause estivale dont les dates sont flottantes. Plusieurs jours sont accordés à Pâques, la Pentecôte et Noël. Les élèves des classes supérieures bénéficient systématiquement de répits plus longs que ceux des classes inférieures. Aucune harmonisation nationale n’est en place et la durée des vacances automnales varie selon les localisations et les établissements.

À la Révolution, nombre de fêtes religieuses sont remplacées par des fêtes civiques, mais la durée des vacances reste peu ou prou identique pour les élèves du secondaire. Elles s’étirent de mi-août à fin septembre. Dans les écoles primaires en ville, leur durée est minime, environ une quinzaine de jours.

Lors de la signature du Concordat en 1801, le nombre de fêtes reconnues se réduit drastiquement. L’année scolaire est interrompue par une semaine à Pâques et des journées éparses (Toussaint, Noël, Nouvel An, Ascension, Pentecôte).

De nombreux élèves sont internes. Ce régime double voire triple les frais de scolarité3. Les retours à domicile, longs et coûteux, sont rares en dehors de la pause estivale. Ainsi, beaucoup de collégiens ne retrouvent leur famille que l’été.

Saisonnalité des vacances

L’organisation de la coupure estivale se structure vraiment au long du XIXe siècle. Les grandes vacances s’étirent alors généralement de la mi-août à début octobre pour les élèves du secondaire (soit six semaines). Dans les écoles primaires rurales, la durée totale des vacances scolaires, qui peuvent être divisées en plusieurs périodes, ne dépasse pas six semaines.

Sous la Troisième République (1870-1940), la date de départ en vacances du secondaire avance progressivement, sans pour autant modifier celle du retour en classe. Les élèves profitent de huit semaines de coupure. Le sort des élèves du primaire n’évolue pas.

Au début du XXe siècle, les vacances d’été des élèves du secondaire s’étirent de mi-juillet à début octobre. Les élèves du primaire gagnent deux semaines de congé supplémentaires l’été (soit huit semaines).

Les vacances de Noël apparaissent en 1925. La même année, celles de Pâques acquièrent leur forme définitive, à savoir deux semaines complètes de pause.

Du temps en famille

À la fin des années 1930, les familles moins aisées découvrent les vacances à la suite de l’instauration des congés payés. Le départ en vacances est avancé à mi-juillet pour leur offrir plus de moments propices aux regroupements familiaux. Les dates des vacances sont harmonisées à l’échelle nationale, elles deviennent identiques pour tous les niveaux en 1939.

Pour combler les familles et les acteurs du tourisme souhaitant profiter des journées les plus ensoleillées de l’année, le début des grandes vacances glisse début juillet en 1959. La rentrée des classes se tient mi-septembre. Les vacances de la Toussaint sont étoffées afin de scinder le premier trimestre devenu plus long. La décomposition de l’année scolaire en trois trimestres est désormais actée.

Les congés d’hiver apparaissent plus tardivement, dans le sillage des Jeux olympiques de Grenoble de 1968. Afin de favoriser le tourisme en station, un système de zonage est mis en place.

En 1983, deux semaines de congé sont retirées aux vacances d’été. Les journées gagnées sont réattribuées aux vacances intermédiaires. Cette architecture est toujours en application.

En bref

- Les vacances de la Toussaint voient le jour en 1959.

- Les vacances de Noël s’établissent en 1925.

- Les vacances d’hiver naissent en 1972.

- Les vacances de printemps (jadis vacances de Pâques) se stabilisent en 1859. Elles passent à deux semaines en 1925.

- Les vacances d’été, les plus anciennes, n’acquièrent leur forme actuelle (de début juillet à fin août) qu’en 1983.

Chaque congé connaît une histoire bien particulière. Pour les découvrir en détail, consultez les pages dédiées.

Repères historiques

L’instruction publique se démocratise et gagne en ampleur à la fin du XIXe siècle.

-

L’obligation scolaire : depuis 18824, l’instruction des enfants (et non l’école !) est obligatoire. Elle peut s’effectuer dans des établissements publics ou privés ou encore à la maison. Sont concernés les enfants de leurs 6 ans à leurs 13 ans révolus.

-

La gratuité : le principe de gratuité de l’enseignement primaire public date de 18815, et de 1933 pour l’enseignement secondaire6. Les lois Guizot et Falloux instaurent déjà une gratuité pour les enfants des familles en incapacité de payer. Dès 1867, une loi Duruy7 autorise les communes à augmenter leurs impôts pour financer les écoles gratuites. Il s’agit d’une démarche individuelle.

-

La laïcité : l’enseignement public est laïc depuis 1882. Le personnel enseignant (souvent homme d’Église) est progressivement remplacé par des instituteurs laïcs à partir de 1886. Le catéchisme est retiré des programmes et assuré lors de la journée vaquée pour les familles souhaitant donner une instruction religieuse à leurs enfants. Le statut de fonctionnaires de l’État est attribué aux instituteurs en 1889.

-

Maillage territorial : La loi Guizot (1833) oblige les communes de plus de 300 habitants à entretenir une école primaire pour les garçons. La loi Falloux (1850) fait de même pour les écoles de filles dans les communes de plus de 500 habitants.

Points clés

Les vacances correspondent à un temps de cessation d’activité. Cette interruption concerne initialement les tribunaux et les écoles.

Diverses questions jalonnent l’histoire des vacances scolaires.

Le rôle du pape Grégoire

La première mention d’une coupure estivale pour les scolaires remonte au pape Grégoire IX. En 1231, ce dernier accorde dans sa bulle Parens scientiarum8 un mois d’interruption estivale des cours aux membres de l’Université de Paris. La mesure reste toutefois anecdotique et non généralisable. Il faudra attendre le XIXe siècle pour qu’une réelle politique des vacances scolaires se mette en place.

Le saviez-vous ?

À l’origine, l’année universitaire était divisée en deux, Pâques servant de point de bascule. La première partie (de la rentrée au premier dimanche de Carême) était désignée le « grand ordinaire », et la seconde (du jeudi suivant Pâques jusqu’aux vacances) le « petit ordinaire ».

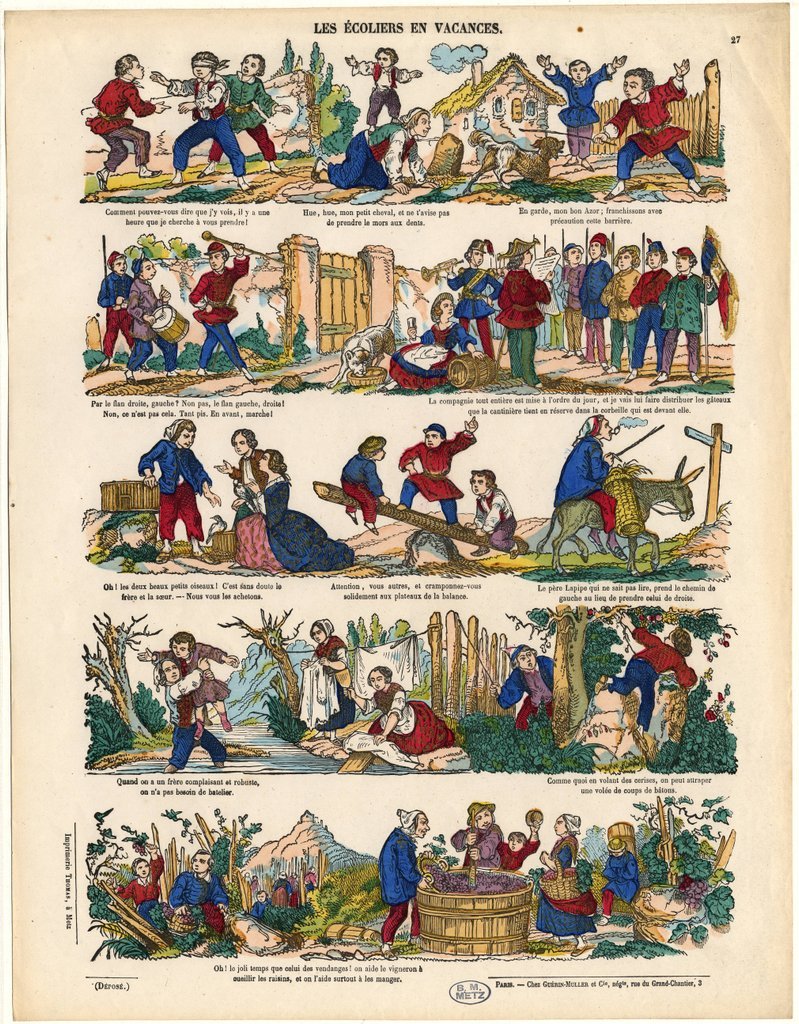

Les impératifs agricoles

À rebours d’une idée très répandue, l’instauration des vacances scolaires n’est pas régie par le calendrier agricole. Selon la région et les cultures, les travaux agricoles auraient d’ailleurs nécessité la présence des enfants du printemps à l’automne. La pause estivale est calibrée en fonction du rythme des enfants des classes privilégiées, scolarisés dans les établissements secondaires. Ces derniers, qui ne représentent que 2 à 3 % de leur classe d’âge9, ne sont aucunement concernés par les travaux des champs.

Des ajustements locaux et dérogations sont mis en place du côté des enfants scolarisés dans le primaire, qui, souvent, participent aux travaux agricoles. Les intérêts divergents des instituteurs, des parents et des représentants de l’État10 génèrent des tensions.

Un absentéisme record

Dans les écoles primaires rurales, de nombreux élèves désertent l’école dès le printemps pour prêter main-forte à leurs parents et ne reviennent qu’à la Toussaint. Les effectifs en classe ne sont au complet que quelques mois par an et la continuité pédagogique est mise à mal par les absences individuelles de longue durée11. La fréquentation estivale s’effondre : elle représente entre la moitié et les deux tiers de la fréquentation hivernale12.

Au XIXe siècle, l’enjeu principal n’est pas de savoir quand fixer les congés des enfants, mais comment faire revenir les élèves en classe. Si la loi du 22 mai 1946 limite les dérogations d’absence pour travaux agricoles aux enfants de plus de 12 ans, des préfets de régions faisaient encore preuve de largesse dans les années 195013.

Une contrepartie pour les enseignants

Jusqu’à l’instauration de la gratuité de l’instruction publique (lois Ferry), une partie de la rémunération des instituteurs provient du droit d’écolage. Le montant de cette contribution, dont doivent s’acquitter les familles pour scolariser leurs enfants, varie selon les communes. Le tarif mensuel s’élève le plus souvent à 1 franc pour apprendre à lire, à 1,50 franc pour lire et écrire, et à 2 francs pour apprendre en plus à compter14.

Les familles les plus démunies sont exemptées de cette participation. Leur situation particulière est alors examinée par les conseils municipaux composés des contribuables les plus importants. Les exemptions sont délivrées au compte-goutte et les familles concernées sont inscrites sur les listes des indigents15. Il n’est pas rare que les instituteurs des campagnes, moins bien rémunérés que leurs collègues urbains, occupent un deuxième emploi pour mieux gagner leur vie.

À compter des années 1870, alors que la durée des congés dans le primaire augmente, l’État accorde des congés supplémentaires aux instituteurs en compensation de leurs loyaux services.

Surmenage et enjeux biologiques

Sacraliser un temps de repos annuel n’a pas toujours été une évidence. En 1800, un arrêté ministériel16 revient sur cette organisation. Il édicte que les enfants « qui se seront bien conduits » pourront obtenir la permission d’aller en vacances tous les deux ans. Les écolâtres (ecclésiastiques chargés de la direction et la surveillance des écoles) soutiennent la mesure : « Les vacances trop fréquentes sont une occasion de dissipation pour les élèves. D’un autre côté, les grands cours d’étude doivent durer, chacun, deux ans. Il serait, par suite, utile, pour les progrès des élèves, qu’ils suivissent ces cours sans interruption et qu’ils ne pussent aller en vacances que tous les deux ans, à la fin d’un de leurs cours. »17 Napoléon revient sur cette mesure en 1803 et rétablit sept semaines de vacances environ.

Au milieu du XIXe siècle, la question du surmenage et de la surcharge des programmes devient centrale. Selon une commission de l’Académie de médecine, les élèves fournissent un travail cérébral excessif et sont trop sédentaires18. Elle préconise une diminution du temps d’étude, des récréations plus longues et plus d’exercices corporels. Cette question se transforme en serpent de mer.

Dans les années 1980, un calendrier annuel plus en harmonie avec les besoins des élèves voit le jour. Élaboré à partir des recommandations des chronobiologistes et scientifiques19, il scande l’année scolaire en sept semaines de cours suivies de deux semaines de vacances. L’alternance « 7/2 » est appliquée en 1986‑1987. Incompatible avec le découpage en trois zones remis en place pour les acteurs du tourisme, elle disparaît.

Depuis quand la pause est-elle le mercredi et non plus le jeudi ?

En vertu de la loi du 28 mars 188220, les élèves disposent d’un jour d’interruption des classes au cours de la semaine. Ce second jour de repos s’ajoute au dimanche chômé. Le jeudi devient entièrement vaqué. Cette journée est traditionnellement dédiée à l’instruction religieuse des élèves.

La bascule du jeudi au mercredi s’opère en 197221 sous l’impulsion du ministre de l’Éducation Olivier Guichard. Pour rappel, les élèves n’ont plus cours le samedi après-midi depuis 1969.

La mise en place du zonage

En 1964, la France adopte le système de zonage des académies pour la première fois. Elles sont alors scindées en deux. Le ministère de l’Éducation nationale procède à de nombreux ajustements au fil du temps, en particulier sur la composition des zones et les vacances concernées par ce système.

Le zonage est supprimé en 1970-1971, puis décliné en trois zones ou deux zones, et même suspendu temporairement pour laisser plus de libertés aux recteurs (1980-1981 et 1982-1983). Pendant près de cinquante ans, les académies glissent régulièrement d’une zone à l’autre, l’objectif étant pour les autorités d’équilibrer au maximum la répartition du nombre d’élèves entre la zone A, la zone B et la zone C. La dernière réforme du zonage remonte à 1995 et concerne les vacances d’hiver et les vacances de printemps.

L’année en en-tête s’entend pour l’année scolaire. Ex. : 1990 signifie « année scolaire 1990-1991 ».

| Académie | Depuis 2015 | 1993- 2014 |

1991- 1992 |

1990 | 1987- 1989 |

1986 | 1984- 1985 |

1983 | 1982 | 1980- 1981 |

1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1973- 1974 |

1972 | 1971 | 1970 | 1964- 1969 |

Avant 1964 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Aix-en-Provence | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | A | A | U | B | U |

| Aix-Marseille | B | B | B | A | C | B | A | C | B | L | B | C | A | B | A | A | |||||

| Amiens | B | B | B | A | C | B | A | C | C | L | B | C | A | B | A | A | A | A | U | A | U |

| Antilles-Guyane | L | A | C | C | |||||||||||||||||

| Besançon | A | B | B | A | C | B | A | C | C | L | C | B | B | A | B | C | C | C | U | A | U |

| Bordeaux | A | C | C | B | B | A | C | B | B | L | B | C | A | B | A | A | A | A | U | B | U |

| Caen | (S) | A | A | B | B | A | C | B | B | L | B | C | A | B | A | A | A | A | U | A | U |

| Clermont-Ferrand | A | A | A | B | B | A | C | B | B | L | B | C | A | B | A | A | A | A | U | B | U |

| Corse | L | B | C | A | B | ||||||||||||||||

| Créteil | C | C | C | B | A | A | B | A | A | L | A | A | C | C | C | B | B | ||||

| Dijon | A | B | B | A | C | B | A | C | C | L | C | B | B | A | B | C | C | C | U | A | U |

| Grenoble | A | A | A | B | B | A | C | B | C | L | C | B | B | A | B | C | C | C | U | A | U |

| Guyane | L | C | |||||||||||||||||||

| Lille | B | B | B | A | B | B | C | B | B | L | B | C | A | B | A | A | A | A | U | A | U |

| Limoges | A | B | B | A | C | B | A | B | B | L | C | B | B | A | B | C | C | C | U | U | |

| Lyon | A | A | B | A | C | B | A | C | C | L | B | C | A | B | A | A | A | A | U | A | U |

| Montpellier | C | A | A | B | B | A | C | B | A | L | C | B | B | A | B | C | C | C | U | B | U |

| Nancy | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | A | A | A | U | A | U |

| Nancy-Metz | B | A | A | B | B | A | C | B | B | L | B | C | A | B | A | ||||||

| Nantes | B | A | A | B | B | A | C | B | C | L | C | B | B | A | B | A | A | A | U | B | U |

| Nice | B | B | B | A | B | A | C | B | C | L | B | C | A | B | A | A | A | A | U | U | |

| Normandie | B | ||||||||||||||||||||

| Orléans | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | A | A | U | A | U |

| Orléans-Tours | B | B | B | A | C | B | A | C | B | L | B | C | A | B | A | A | |||||

| Paris | C | C | C | B | A | A | B | A | A | L | A | A | C | C | C | B | B | B | U | A | U |

| Poitiers | A | B | B | A | C | B | A | C | C | L | C | B | B | A | B | C | C | C | U | B | U |

| Reims | B | B | B | A | C | B | A | C | B | L | B | C | B | A | B | C | C | C | U | A | U |

| Rennes | B | A | A | B | B | A | C | B | B | L | B | C | A | B | A | A | A | A | U | B | U |

| Rouen | (S) | B | B | A | C | B | A | C | B | L | B | C | A | B | A | A | A | A | U | A | U |

| Strasbourg | B | B | B | A | C | B | A | C | B | L | C | B | B | A | B | C | C | C | U | A | U |

| Toulouse | C | A | A | A | C | B | A | C | B | L | B | C | A | B | A | A | A | A | U | B | U |

| Versailles | C | C | C | B | A | A | B | A | A | L | A | A | C | C | C | B | B |

- A Zone A

- B Zone B

- C Zone C

- L Choix libre

- U Unifié

- (S) Académie supprimée

- Académie inexistante

Une proposition originale

En 1970, M. Jacques de Chalendar, conseiller technique au cabinet du ministre de l’Éducation nationale, suggère la mise en place de « vacances à la carte »22 afin d’offrir plus d’amplitude aux familles souhaitant partir en vacances en mai, en juin ou en septembre. Pour ce faire, l’année scolaire serait décomposée en deux périodes : une période figée au cours de laquelle l’organisation resterait immuable et soutenue ; une période plus souple (soit environ cinq mois, du printemps à l’automne) lors de laquelle des micro-cycles de trois semaines seraient proposés aux élèves. Les familles pourraient alors s’absenter quand elles le souhaitent, les enfants récupérant les modules manqués lors d’un nouveau cycle. Les entreprises elles aussi sont concernées par la proposition. Jacques de Chalendar distingue la période de pleine activité (avec 80 à 90 % du personnel en activité) et celle de moindre activité (avec 30 % du personnel en congé)23.

Les prochaines rotations prévues sont :

- 2025-2026 : A, B, C

- 2026-2027 : C, A, B

- 2027-2028 : B, C, A (à confirmer)

- 2028-2029 : A, B, C (à confirmer)

De nos jours

Les élèves français bénéficient d’environ 16 semaines de vacances réparties équitablement entre les petites vacances (chacune d’une durée de 2 semaines) et les « grandes vacances » (d’une durée de 8 semaines).

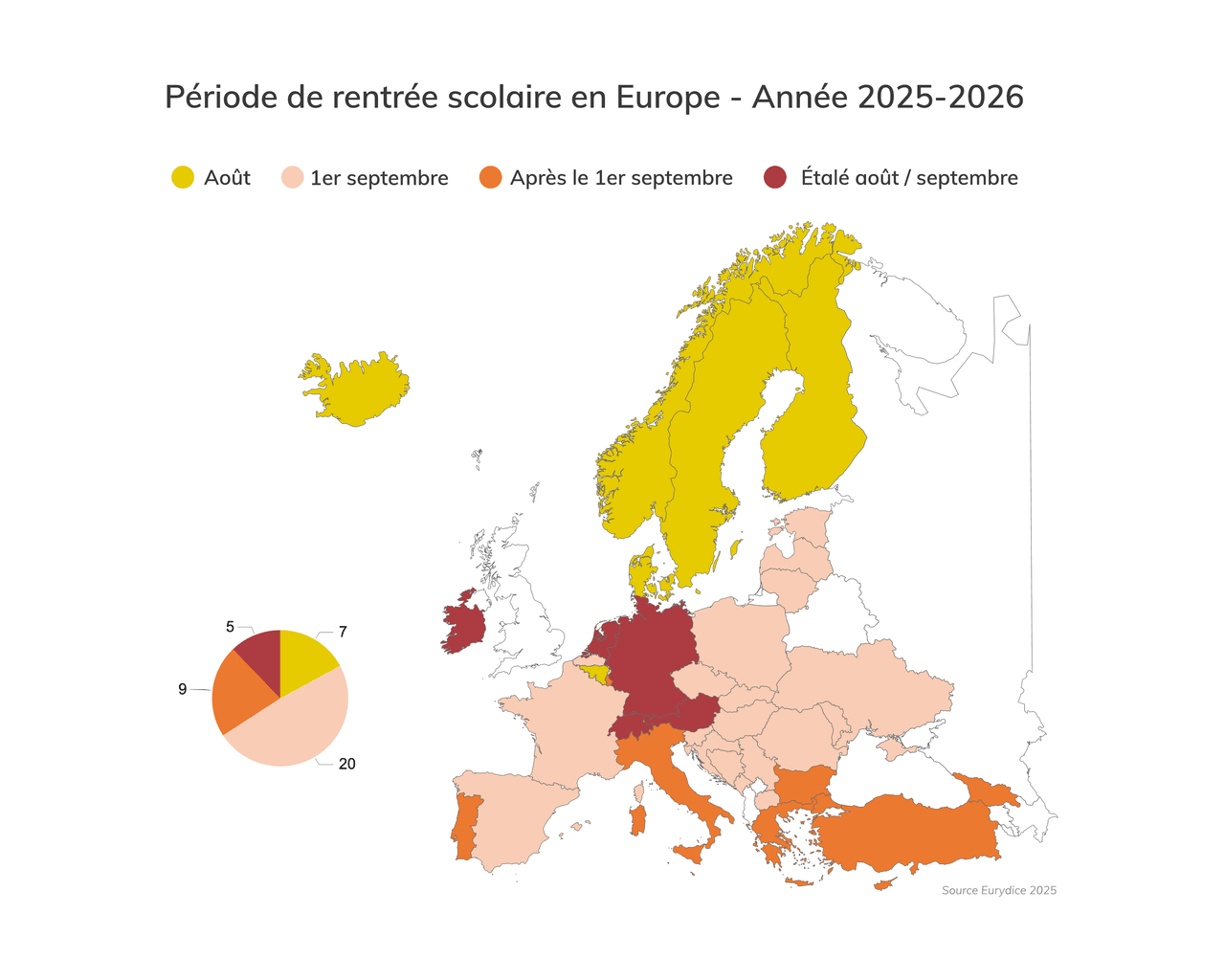

Comparativement aux autres pays européens, la durée des vacances d’été des scolaires français se situe dans la moyenne basse. Les vacances intermédiaires, nombreuses et plus longues que dans les autres pays, constituent une particularité nationale. Cumulées aux vacances d’été, ces dernières font remonter les élèves français dans le classement des pays réservant le plus jours de congés pour les scolaires24.

Les élèves français retrouvent les bancs de l'école généralement dans les premiers jours de septembre. À cette période, nombre de leurs voisins européens ont déjà repris les cours.

Focus : une évidence dans l’hémisphère Nord ?

Dans les pays de l’Union européenne, la rentrée des classes a lieu entre mi-août et fin septembre. Les premiers jours de septembre constituent un repère retenu par de nombreux pays. Le Japon (situé dans l’hémisphère Nord) fait figure d’exception : l’année scolaire commence au mois d’avril afin de s’aligner avec le nouvel exercice budgétaire et la saison des cerisiers25. Dans l’hémisphère Sud, l’année scolaire se calque sur les saisons australes. Elle débute entre janvier et mars.

Bibliographie :

- Henri Boiraud, « Histoire des congés et des vacances : contribution à l’étude historique des congés et des vacances scolaires en France du Moyen Âge à 1914 », Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1971

- Paul Gerbod, « Les rythmes scolaires en France : permanences, résistances et inflexions », Bibliothèque de l’école des chartes, 1999, tome 157, pp. 447-477

- Christophe Granger, « Orchestrer les calendriers L’école, l’État et la question des grandes vacances, 1880-1914 », Actes de la recherche en sciences sociales, 2019, 1, n° 226-227, pp. 86-103

- Claude Lelièvre, Histoire des institutions scolaires (1789-1989), Nathan, 1994

- Antoine Prost, Histoire de l’enseignement en France (1800-1967), Armand Colin, 1968.

- Antoine Prost (dir.), Histoire générale de l’enseignement et de l’éducation en France, tome IV (« L’école et la famille dans une société en mutation (1930-1980)) », Nouvelle Librairie de France, 1981

Références

Julien Grenet, « Les grandes lignes de l’évolution des institutions scolaires au XXe siècle », Paris School of Economics, (s.d.)

Période s’étendant du début du XVIe siècle jusqu’à la proclamation de l’Assemblée nationale de juin 1789.

Antoine Prost, « Les trois âges de l’enseignement français (XIXe-XXe siècles) », Éducation et longue durée, édité par Henri Peyronie et Alain Vergnioux, Presses universitaires de Caen, 2007

Loi du 28 mars 1882.

Loi du 16 juin 1881.

Loi du 31 mai 1933.

Loi du 10 avril 1867.

Statuts de Grégoire IX pour l’Université de Paris 1231 [en anglais], extrait des « Statuts de Grégoire IX », traduit du latin par Dana. C. Munro, Presse de l’Université de Pennsylvanie, 1897, vol. II : n° 3, pp. 7-11. Consultable en ligne sur le site de l’Université Fordham.

Claude Lelièvre, « Les vacances scolaires », chapitre 32, in : École d’aujourd’hui à la lumière de l’histoire, 2021, Paris, Odile Jacob. Hors collection, p. 182-187

Christophe Granger, « Orchestrer les calendriers L’école, l’État et la question des grandes vacances, 1880-1914 », Actes de la recherche en sciences sociales, 2019, 1, n° 226-227, pp. 86-103

Sébastien Rome, « L’école à contretemps » (Compte-rendu de la conférence d’Antoine Prost du 21 janvier 2011), Billet de blog Club Médiapart, mis en ligne le 16 mars 2011

Extraits du Manuel général de l’instruction primaire (1834) cité par Paul Gerbod, « Les rythmes scolaires en France : permanences, résistances et inflexions », Bibliothèque de l’école des chartes, 1999, tome 157, pp. 447-477

Sébastien Rome, « L’école à contretemps » (Compte-rendu de la conférence d’Antoine Prost du 21 janvier 2011), Billet de blog Club Médiapart, mis en ligne le 16 mars 2011

Sébastien Rome, « L’école à contretemps » (Compte-rendu de la conférence d’Antoine Prost du 21 janvier 2011), Billet de blog Club Médiapart, mis en ligne le 16 mars 2011

Antoine Prost, « Les trois âges de l’enseignement français (XIXe-XXe siècles) », Éducation et longue durée, édité par Henri Peyronie et Alain Vergnioux, Presses universitaires de Caen, 2007

Arrêté du 2 septembre 1800 (15 fructidor an VIII), cité par Gustave Dupont-Ferrier, « La question des vacances », La Revue hebdomadaire, Tome VII, juillet 1912, pp. 86-100

Gustave Dupont-Ferrier, « La question des vacances », La Revue hebdomadaire, Tome VII, juillet 1912, pp. 86-100

Paul Gerbod, « Les rythmes scolaires en France : permanences, résistances et inflexions », Bibliothèque de l’école des chartes, 1999, tome 157, pp. 447-477

Les professeurs Montagner, Reinberg, Testu, Touati et les pédiatres Courtecuisse ou Guran notamment.

Loi du 28 mars 1882 portant sur l’organisation de l’enseignement primaire, Légifrance

Arrêté du 12 mai 1972 sur l’interruption des classes au cours de la semaine scolaire reportée au jeudi au mercredi.

Jacques de Chalendar et Philippe Lamour, « Prendre le temps de vivre : travail, vacances et retraite à la carte », Paris, Éditions du Seuil, 1974, 118 p

« La saison 1970 et l’étalement des vacances » » in Sénat, Avis présenté au nom de la Commission des Affaires économiques et du Plan sur le projet de loi de finances pour 1971, adopté par l’Assemblée nationale, Tome VIII : Équipement et logement. Tourisme, par M. Victor Golvan, sénateur. Première session ordinaire de 1970-1971, n° 56, annexe au procès-verbal de la séance du 19 novembre 1970.

European Commission, « The organisation of school time in Europe : primary and general secondary education 2022/2023 », Eurydice, facts and figures, Publication office of the European Union, 27 october 2022

OCDE, « Comment l’année scolaire est-elle organisée dans les pays de l’OCDE ? », Indicateurs de l’éducation à la loupe, juin 2025, n° 86