- Accueil

- Vacances scolaires

- Été

Dates des vacances d'été 2026

Les grandes vacances sont définies aux mêmes dates pour les zones A, B et C : du samedi 4 juillet au lundi 31 août 2026 .

| Vacances | Zone | Début (après les classes) | Fin (reprise le matin) |

|---|---|---|---|

| Été 2026 | Zones A, B et C | samedi 4 juillet 2026 | lundi 31 août 2026 |

Ces vacances incluent deux jours fériés : la fête nationale, qui a lieu le 14 juillet, et l’Assomption, qui a lieu le 15 août.

Les dates des vacances scolaires d’été sont fournies à titre indicatif, telles qu’elles sont communiquées par le ministère de l’Éducation nationale.

En Corse et dans les DOM

La Corse et les départements d’outre-mer, c’est-à-dire Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion, n’ont pas toujours les mêmes dates que la Métropole pour les vacances d’été :

| Vacances | Zone | Début (après les classes) | Fin (reprise le matin) |

|---|---|---|---|

| Été 2026 | Corse | samedi 4 juillet 2026 | lundi 31 août 2026 * |

| Guadeloupe, Guyane et Martinique | samedi 4 juillet 2026 | mardi 1er septembre 2026 * | |

| Mayotte | samedi 4 juillet 2026 | samedi 22 août 2026 | |

| Hiver austral 2026 | La Réunion | samedi 4 juillet 2026 | mardi 18 août 2026 |

* Date non officielle estimée grâce aux dates antérieures. Elle est susceptible de changer suivant le calendrier officiel. Elle ne doit pas être utilisée pour planifier vos événements.

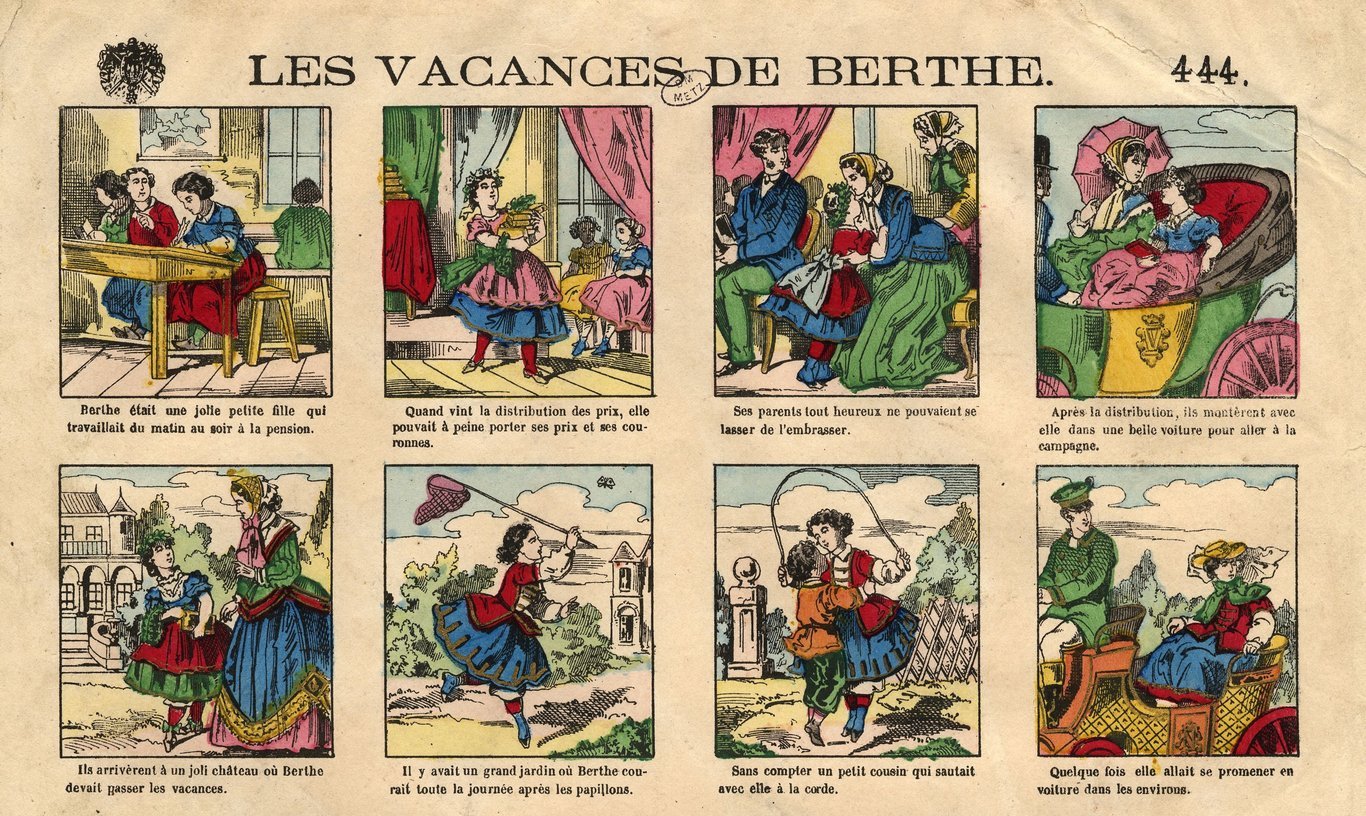

Origine des grandes vacances

Les vacances estivales se structurent au XIXe siècle. Au fil du temps, elles avancent dans l’année et débutent de plus en plus tôt. Mais tous les élèves ne sont pas logés à la même enseigne… Si les contraintes du calendrier agricole nécessitent des ajustements locaux pour les élèves du primaire, c’est avant tout l’agenda des classes les plus aisées, scolarisées dans le secondaire, qui modèle et guide l’évolution des vacances d’été.

Avant le XIXe siècle

À l’origine, les dates des vacances d’été dépendent surtout des repères religieux et d’usages locaux. Malgré l’absence d’uniformisation, des tendances générales se dessinent au sein des établissements. Au Moyen Âge, la Saint-Pierre (le 29 juin) est souvent évoquée comme repère pour marquer le début des vacances. Grâce à ce départ précoce, les écoliers évitent ainsi les fortes chaleurs. Ils retournent alors à l’école fin août. À la fin du XIVe siècle, des vacances d’automne — quelquefois désignées « vendanges » en raison de l’activité agricole dominante à cette période — s’imposent progressivement.

La bulle papale de Grégoire IX

La première mention d’une coupure estivale pour les scolaires remonte au pape Grégoire IX. En 1231, ce dernier accorde dans sa bulle Parens scientiarum1 un mois d’interruption estivale des cours aux membres de l’Université de Paris. La mesure reste toutefois anecdotique. Il faudra attendre le XIXe siècle pour qu’une réelle politique des congés scolaires se mette en place.

Peu à peu, le mois d’août, situé entre ces deux traditions, devient le mois de référence. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la plupart des enfants quittent l’école le 15 août (fête de l’Assomption) ou le 25 août (Saint Louis), même si quelques rares établissements privilégient encore juillet ou septembre. La rentrée scolaire se tient entre mi-septembre et mi-octobre, et même début novembre pour les plus tardifs. Les calendriers restent disparates en fonction de la zone géographique et du type d’établissement.

Au gré d’ajustements successifs, la semaine qui suit le 15 août2 marque le début des vacances pour la majorité des élèves au début du XIXe siècle.

Le secondaire au XIXe siècle

Repère historique

Au XIXe siècle, les appellations primaire et secondaire ont une signification différente d’aujourd’hui. Elles font référence aux spécificités des établissements et non aux degrés de scolarisation : les écoles primaires accueillent tous les enfants sans distinction (« l’école du peuple »), tandis que les écoles secondaires — payantes — réunissent les enfants de notables. Les établissements secondaires accueillent les enfants de leur entrée à l’école vers 6-7 ans (classe de 10e) jusqu’au baccalauréat.

Au XIXe siècle, les vacances estivales du secondaire durent généralement un mois et demi et s’étirent du 15 août au 1er octobre. Elles sont appliquées de manière relativement uniforme sur le territoire.

Ces dates sont arrêtées pour répondre aux habitudes sociales des élèves les plus âgés du secondaire. À la fin de l’été, ces élèves issus de la bourgeoisie et de l’aristocratie se rendent traditionnellement en villégiature et pratiquent la chasse à courre à la campagne.

Sous la Troisième République, la date de départ en vacances avance plusieurs fois, augmentant la durée des congés. En 1875, elle est fixée au 9 août, puis au 1er août en 1891, et enfin au 14 juillet en 19123. La date de retour en classe n’est pas concernée par ces ajustements et demeure au 1er octobre. En moins de quarante ans, les élèves du secondaire gagnent un mois de congé supplémentaire.

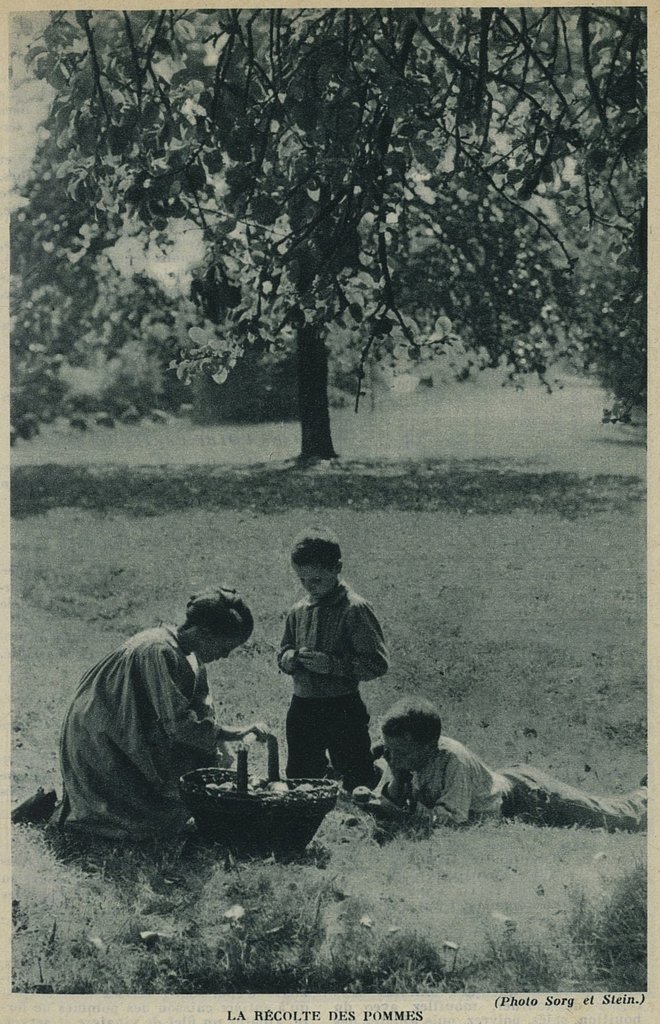

Le primaire au XIXe siècle

À rebours de l’organisation dans le secondaire, la date des congés scolaires du primaire est encadrée légalement, mais fait l’objet d’une grande variabilité géographique. En cause, la nécessaire prise en compte du soutien qu’apportent nombre d’élèves du primaire à leurs parents dans les travaux des champs.

Au début du XIXe siècle, la totalité des vacances ne peut excéder six semaines dans le primaire4. Les écoles ferment en général un mois l’été, selon des dates déterminées localement par les préfets. Ces derniers optent d’ordinaire pour la période au plus fort taux d’absentéisme5, entre début août et début octobre, pour coïncider avec les moissons ou les vendanges.

À partir de 1894, la durée des vacances peut être portée à huit semaines. Cette prérogative ne concerne toutefois que les écoles où sont organisées des « classes de vacances » qui accueillent les enfants pendant l’été.

Le saviez-vous ?

-

Contrairement au secondaire, la prolongation des congés dans le primaire n’est à l’origine pas liée à la condition des élèves, mais à celle des professeurs. Il s’agit avant tout d’une récompense « en temps libre » attribuée aux enseignants méritants en lieu et place d’une reconnaissance pécuniaire6. Les élèves en ont profité par rebond.

-

En 1900, une mesure inhabituelle est concédée. La durée des vacances scolaires est augmentée exceptionnellement d’une semaine dans les établissements publics d’enseignement primaire afin de libérer plus tôt les enseignants souhaitant assister aux travaux du Congrès de l’enseignement primaire lors de l’Exposition universelle qui se tient à Paris7.

Au début du XXe siècle, les huit semaines de congés deviennent progressivement la norme au sein des établissements.

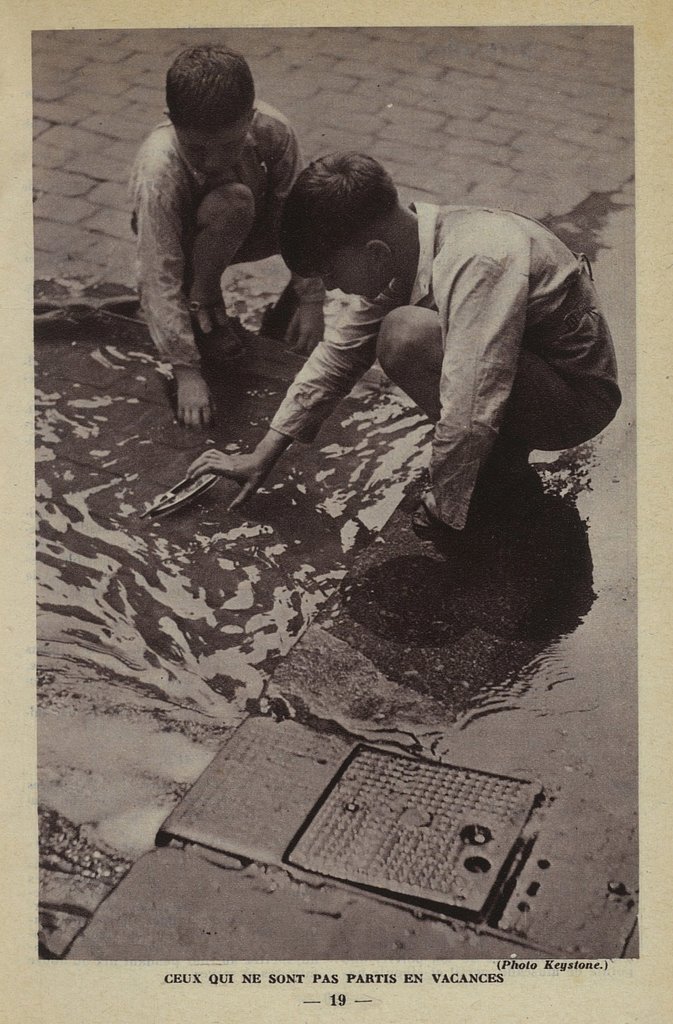

La fréquentation dans le primaire s’améliore après la Première Guerre mondiale. Afin de combler l’écart avec les élèves du secondaire, quinze jours sont ajoutés au calendrier du primaire en 19228. Les vacances courent du 1er août au 30 septembre.

En 1938, les congés du primaire s’alignent sur ceux du secondaire. Les dates deviennent nationales, tous niveaux confondus.

Le régime particulier des maternelles

Sous la Troisième République, les écoles maternelles étaient tenues d’assurer un service continu d’accueil des enfants (hors dimanche et jour férié)9 pour répondre au besoin des familles les moins favorisées. Si les personnels bénéficiaient théoriquement d’un mois de congés, il leur était dans les faits très difficile d’en profiter. Il faut attendre 1887 pour que les écoles maternelles soient autorisées à fermer quinze jours (la première quinzaine d’août), puis encore 1894 pour une fermeture complète d’un mois.

Un moment en famille

En 1938, afin de permettre aux enfants et parents nouvellement bénéficiaires de congés payés de passer du temps ensemble, le début des vacances est avancé au 14 juillet sous l’impulsion du ministre de l’Éducation Jean Zay10. La rentrée se tient le 30 septembre.

« En fixant naguère au 14 juillet la date des vacances scolaires pour les écoliers comme pour les lycéens, je me rendais aux leçons de l’expérience. […] Dans la deuxième quinzaine de juillet, sous la canicule, le travail scolaire devenait nul ; on se bornait à somnoler sur les bancs et à soupirer en regardant les fenêtres. Les familles, de leur côté, se plaignaient de ne pouvoir organiser leurs vacances à leur guise, pour peu qu’elles eussent un enfant au lycée et un autre à l’école primaire. »11

Jean Zay, ministre de l’Éducation nationale

Le gouvernement de Vichy révise le sort du primaire

Le ministre de l’Éducation nationale Jean Zay avance la date de départ en vacances au 14 juillet pour tous les élèves. Mais le gouvernement de Vichy annule cette mesure pour les élèves du primaire. Il décide de revenir aux anciens usages, à savoir un départ en vacances le 31 juillet. Dès 1942, la mesure est suspendue et l’harmonisation entre les niveaux est de nouveau appliquée.

Ajustements

Les vacances estivales revêtent un enjeu social et économique de plus en plus crucial, car un nombre croissant de familles partent en vacances. Pour répondre à cette demande, les professionnels du tourisme militent pour étendre la durée des congés et mieux tirer parti du mois de juillet. En 1959, André Boulloche avance le début des vacances du 15 juillet au 1er juillet. Elles se terminent mi-septembre. Les vacances de la Toussaint sont mises en place afin de couper le premier trimestre. Elles ne durent que quelques jours.

Pour mieux lisser les départs en grandes vacances, un système de zonage12 est instauré. Les académies sont réparties entre deux zones (A et B). Ce système est abandonné en 1969.

En 1980, la fixation des dates des grandes vacances est confiée aux recteurs d’académies13. L’harmonisation nationale semble bien lointaine. Selon les régions, le départ en vacances se situe entre fin juin et mi-juillet et la rentrée entre la première et la dernière semaine de septembre.

En 1983, les vacances d’été sont uniformément réduites afin de dégager des jours pour consolider les « petites vacances ». Les grandes vacances sont recadrées sur les mois de juillet et d’août. Les élèves retrouvent sans distinction les bancs de l’école au début du mois de septembre.

Références

Statuts de Grégoire IX pour l’Université de Paris 1231 [en anglais], extrait des « Statuts de Grégoire IX », traduit du latin par Dana. C. Munro, Presse de l’Université de Pennsylvanie, 1897, vol. II : n° 3, pp. 7-11. Consultable en ligne sur le site de l’Université Fordham.

Gustave Dupont-Ferrier, « La question des vacances », La Revue hebdomadaire, Tome VII, juillet 1912, pp. 86-100

Claude Lelièvre, « Les vacances scolaires », chapitre 32, in : École d’aujourd’hui à la lumière de l’histoire, 2021, Paris, Odile Jacob. *Hors collection, *p.182-187

En vertu du statut du 25 avril 1834. In Claude Lelièvre, op cit. Trois ans plus tard, un arrêté précisera que le minimum de congés ne pourra tomber au-dessous de quinze jours.

Sébastien Rome, « L’école à contretemps » (Compte-rendu de la conférence d’Antoine Prost du 21 janvier 2011), Billet de blog Club Médiapart, mis en ligne le 16 mars 2011

Claude Lelièvre, op cit.

Arrêté du 21 juillet 1900 relatif à une augmentation exceptionnelle de la durée des grandes vacances dans les Écoles primaires, en raison de l’Exposition universelle.

Sébastien Rome, op. cit.

Jules Ferry, « Arrêté du. 2 août 1881 définissant un règlement modèle pour servir à la rédaction des règlements départementaux des écoles maternelles publiques », In La petite enfance à l’école, XIXe-XXe siècles. Paris : Institut national de recherche pédagogique, 1982. pp. 158-160. (Bibliothèque de l’Histoire de l’Éducation, 1)

Cette mesure est accompagnée de l’organisation de garderies et colonies de vacances pour accueillir les enfants les plus modestes.

Jean Zay, « Souvenirs et solitude », « Alpha », 2017, Paris : Belin, p. 441.

Le système du zonage concerne désormais les vacances d’hiver et de printemps.

Arrêté du 9 janvier 1980. « Les archives du calendrier scolaire », Année 1981-1982, Education.gouv.fr, mis à jour en juillet 2025, consulté en août 2025.