Dates de la fête de la Musique

La fête de la Musique est prévue aux dates suivantes :

- dimanche 21 juin 2026

- lundi 21 juin 2027

- mercredi 21 juin 2028

La date est fixe, chaque année elle a lieu le 21 juin.

À cette occasion, amateurs de musique et professionnels proposent des concerts gratuits au public.

Origine de la fête de la Musique

La fête de la Musique est née en 1982 à l’initiative du ministère de la Culture, dirigé par Jack Lang. L’idée lui a été soufflée par Maurice Fleuret1, directeur de la Musique et de la Danse et Christian Dupavillon2, conseiller technique aux événements au sein de son cabinet.

Volonté politique

La mise en place de la fête de la Musique émerge au sein du ministère de la Culture un an après l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand. À cette occasion, un grand concert gratuit, nommé « Fête de la Musique et de la Jeunesse », avait été organisé à Paris par André Henry, ministre du Temps libre, pour célébrer la victoire.

La création de la fête de la Musique s’inscrit dans une politique globale de soutien et de déploiement de la culture voulue par le nouveau président de la République3. Elle s’appuie aussi sur les résultats de la deuxième grande enquête menée en 1981 à l’échelle nationale sur les pratiques culturelles des Français4. Selon cette dernière, 5 millions de personnes — dont un jeune sur deux — jouaient régulièrement d’un instrument de musique. La pratique est répandue, mais reste individuelle, et peu de gens se retrouvent afin de jouer en groupe.

Célébrer la pratique amateur de la musique constitue un levier de mobilisation potentiellement important. Cette idée, dans l’air du temps, a déjà expérimenté sur les ondes de France Musique quelques années auparavant sous l’impulsion de Joel Cohen.

L’initiative radiophonique de Joel Cohen

En 1976, le musicien américain Joel Cohen5, alors assistant du directeur de France Musique, propose une idée à la fois originale et positive « pour créer de la sympathie »6 pour la station au sein de laquelle il officie. Il imagine deux rendez-vous radiophoniques avec les auditeurs : les « Saturnales de la musique ». Pour l’occasion, l’antenne ne fermera pas7 et diffusera en continu jusqu’au petit matin. Les dates des solstices d’été et d’hiver — la nuit la plus longue et la plus courte de l’année — sont symboliquement retenues. Le concept proposé par Joel Cohen va encore plus loin : « faire une captation des gens qui jouent dans la rue avec leurs instruments de musique »8, puis diffuser les enregistrements à l’antenne. Une première édition des Saturnales se tient dans l’ouest parisien et à Toulouse le 21 juin 1976. L’événement n’est pas reconduit.

Décloisonnement et moment de partage

La fête de la Musique se veut un grand rassemblement populaire. C’est l’occasion de promouvoir la pratique musicale, professionnelle et amateur. La fête s’articule autour d’un mot d’ordre : « Faîtes de la musique »9. Elle enjoint les Français à devenir les acteurs de l’événement. La fête de la Musique s’inscrit dans la continuité de la réflexion sociale menée depuis plusieurs années par Maurice Fleuret : « La musique sera partout et le concert nulle part »10.

L’événement est ouvert à toutes les musiques « sans hiérarchie de genres et de pratiques » et à tous les publics sans distinction. Les concerts sont gratuits. Ils se tiennent en pleine rue et constituent autant de lieux de rencontre.

« Ce n’est pas tous les jours la Fête de la Musique comme on pourrait le croire. Les genres sont séparés, chacun joue dans son coin, chacun s’enferme avec ses copains et ne connaît pas les autres. Parce que les musiciens dits classique ne connaissent pas les musiciens de jazz qui méprisent ceux de la variété, qui méprisent parfois les musiciens traditionnels et populaires des régions françaises. Qu’il est bon que l’on sache qu’il n’y a non pas une musique, mais des musiques qui sont égales en dignité, qui méritent l’attention, qui méritent l’intérêt, qui méritent la passion. Alors, lorsque nous invitons tous les musiciens à descendre dans la rue, c’est pour se montrer à eux-mêmes leur existence, pour se connaître et se reconnaître, pour fraterniser et pour montrer que la musique compte dans la vie des Français. Non pas seulement pour le Français qui écoute religieusement son disque ou sa radio, mais pour celui qui, laborieusement, travaille son instrument ou sa voix. Pour montrer aussi que la musique est un art d’essence collective, que l’on ne fait bien de musique qu’ensemble et qu’il faut se grouper, se regrouper et donc se retrouver sur le lieu public par excellence qu’est la rue. »

Maurice Fleuret (1982)11

Une date stratégique

Au moment de décider de la date de tenue de la manifestation, trois options sont en lice :

- le 22 novembre, jour de la Sainte-Cécile, patronne des musiciens. Elle est abandonnée, car jugée trop tardive dans la saison.

- le 24 juin, date des feux de la Saint-Jean. Bien que propice aux réjouissances, cette option n’est pas retenue car le cabinet du ministre voulait une fête laïque12.

- le 21 juin, date du solstice d’été, qui, contrairement à d’autres pays européens, n’était pas fêté en France. Le choix s’arrête sur la troisième date.

« [Il] est vrai que nos ancêtres païens célébraient l’été par des moments de fête, de transgressions, de rupture. Nous avons choisi cette date pour des raisons aussi d’opportunité ; le succès tient peut-être en partie à ces réminiscences ancestrales. »12

Jack Lang, ministre de la Culture (1981-1986, 1988-1993)

Organisation en un temps record

La mise en place de l’événement se fait en toute hâte, en quelques semaines seulement. Le réseau des acteurs culturels régionaux (DRAC, mairies, conservatoires, écoles de musique…)13 est sollicité et des affiches minimalistes sont distribuées. « Les préfets ont reçu des télex du ministère de l’Intérieur. L’Éducation nationale a prévenu tous les rectorats. L’archevêché de Paris a invité tous les diocèses à participer à la fête. Les cinq mille fanfares et harmonies de France ont été alertées. » 14

L’annonce de l’événement surprend et suscite une vague d’appels auprès du ministère. Le standard téléphonique arrive à saturation. Dix lignes supplémentaires sont installées en urgence pour absorber le flux.15

À rebours des pratiques du ministère, l’événement est improvisé et casse les codes. Il ne dispose pas de programme ou de coordination artistique. Il s’agit d’une simple invitation à investir spontanément l’espace public16.

« Nous n’organisons pas. Libre à chacun de témoigner, par son instrument de musique, sa joie à voir l’été revenir. »

Jack Lang, ministre de la Culture (juin 1982)17

Les Français sont au rendez-vous

La première édition de la fête de la Musique a lieu le 21 juin 1982, un lundi. La date subit une rude concurrence : un peu plus tôt dans la soirée se tient un match de football de la coupe du Monde opposant l’équipe de France au Koweït.

Le Ministère réserve une demi-heure de libre expression pour les instrumentistes, entre 20 h 30 et 21 heures. Des représentations sont prévues dans toute la France, notamment la Symphonie Fantastique de Berlioz sur le parvis du Palais Garnier par l’Orchestre de l’Opéra de Paris. Des célébrités se prêtent au jeu : l’animateur TV Jacques Martin avec son cor de chasse, le violoniste Ivry Gitlis ou le chanteur Guy Béart18. En début de soirée, Jack Lang joue quelques notes de piano dans la cour d’honneur de son ministère pour lancer les festivités.

Le créneau initial est largement dépassé et la musique se poursuit dans la soirée. La première édition mobilise un million de personnes de tous les âges à travers la France.

Au cours des années, la manifestation connaît un succès croissant. Elle résiste à la première cohabitation en 198619 et s’inscrit durablement dans le paysage culturel français.

Diffusion à l’étranger

En 1985, la fête de la Musique s’exporte à l’occasion de l’Année européenne de la musique. Depuis Athènes, François Mitterrand donne le coup d’envoi de la manifestation qui sera célébrée en même temps dans 21 pays européens20 et pour laquelle 30 millions de personnes sont attendues.

En 1997, une charte à destination des villes européennes souhaitant organiser l’événement est établie à Budapest.

Célébration de la fête de la Musique

Lors de la fête de la musique, chaque concert est gratuit ! Tous les genres musicaux se côtoient. Les artistes d’un jour investissent la rue, les parcs et jardins, mais aussi les musées ou salles de spectacle. Les bars et restaurants sont exceptionnellement autorisés à fermer plus tard.

Les passionnés se retrouvent facilement dans cette grande fête populaire. C’est l’occasion parfaite pour découvrir de petits groupes locaux ou des musiciens amateurs.

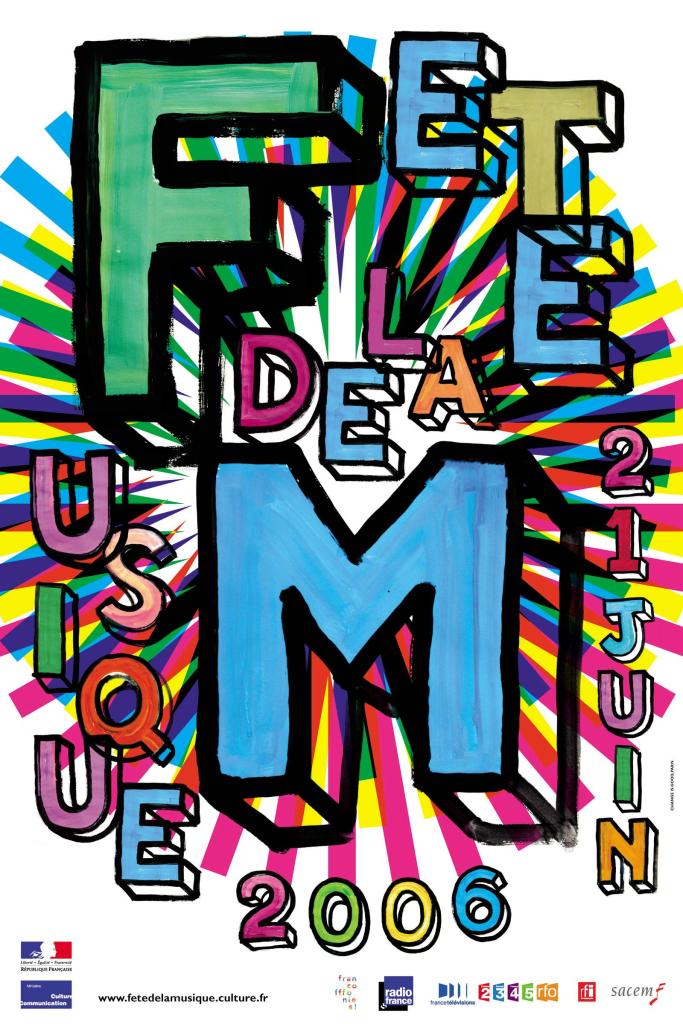

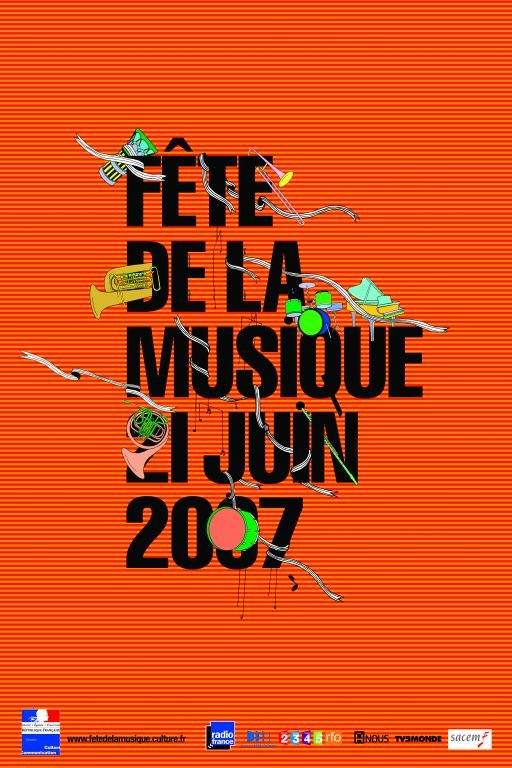

Au fil des années, un thème a parfois été associé aux éditions de la fête de la Musique. Citons par exemple :

- 2000 : musiques sans frontières ;

- 2006 : la francophonie ;

- 2007 : la jeunesse ;

- 2008 : la célébration du centenaire de la musique de film ;

- 2009 : 50 ans de chanson française ;

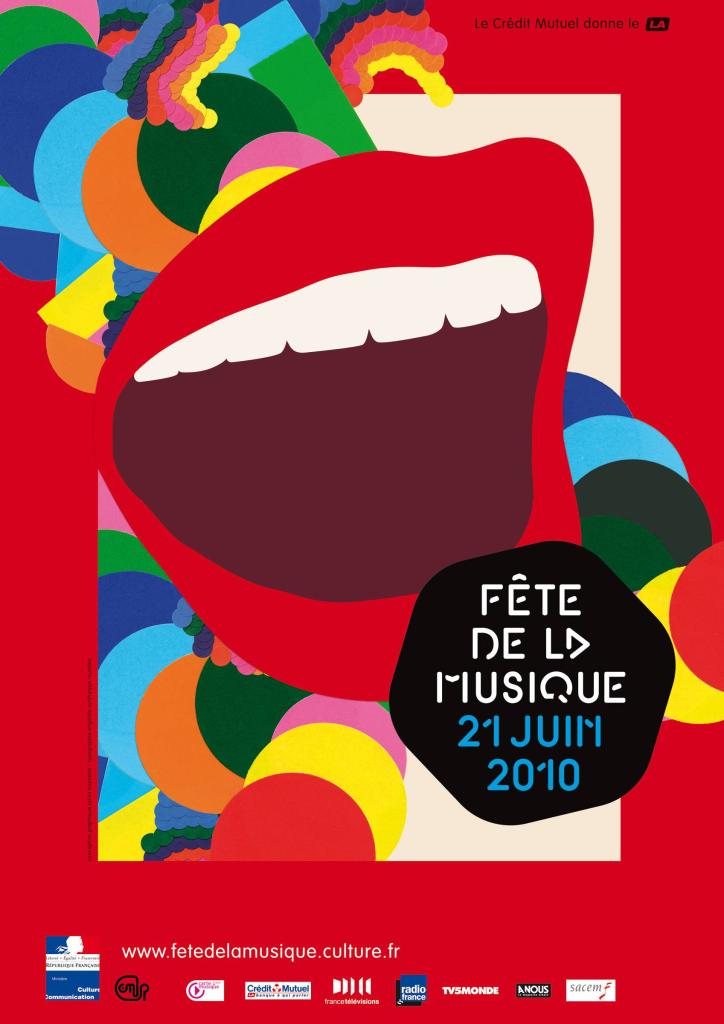

- 2010 : musique au féminin ;

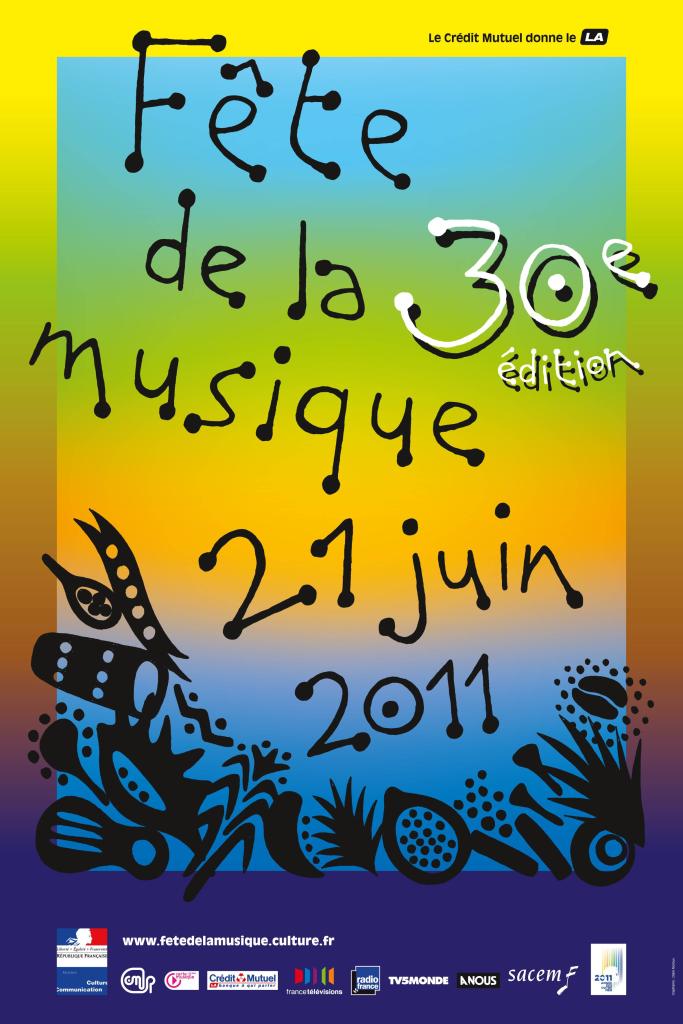

- 2011 : les musiques des régions ultra-marines ;

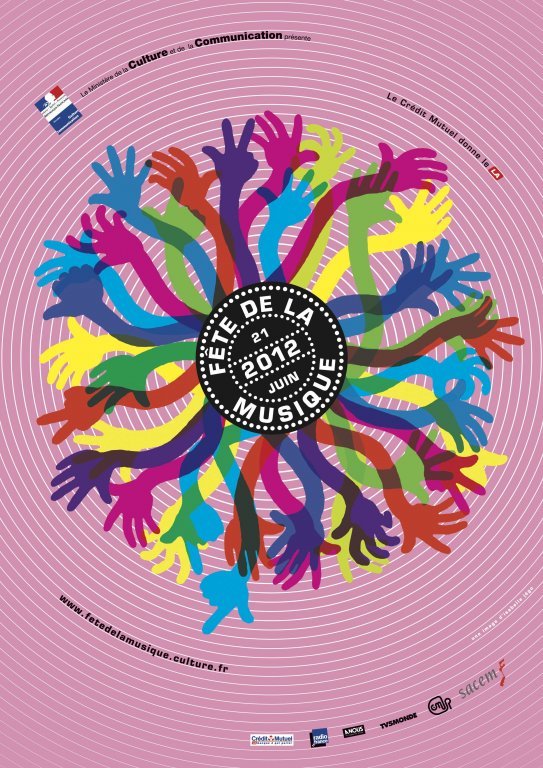

- 2012 : la pop a cinquante ans ;

- 2013 : la fête de la musique de vive voix ;

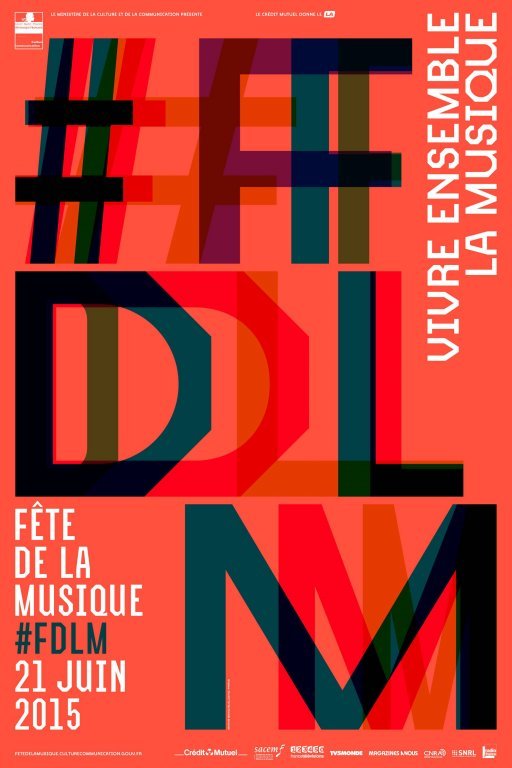

- 2015 : le pouvoir fédérateur de la musique ;

- 2019 : vivre ensemble la musique21.

La fête de la Musique dans le monde

La fête de la Musique se célèbre dans plus de 120 pays à travers le monde. Certaines villes prolongent les festivités sur plusieurs jours, d’autres décalent l’événement au week-end le plus proche pour profiter jusqu’au bout de la nuit.

-

Aux États-Unis, la fête de la musique de la ville de New York a été initiée par Aaron Friedman. Elle est célébrée pour la première fois en 2007 sous le nom de « Make Music New York ». Les centaines de concerts organisés devaient s’interrompre à 22 heures22.

-

En Suède, la fête de la musique prend le nom de « Make Music STHLM ». La première édition s’est déroulée le 18 juin 2010 avec 35 groupes représentés dans la rue de la ville de Stockholm.

-

En Belgique, la coopération au sein des pays francophones a permis d’y exporter la fête de la Musique, et cela de façon plus marquée dans la Région wallonne (la partie francophone de la Belgique)23. Elle s’y tient sur plusieurs jours.

-

À Genève, la fête de la Musique dure trois jours et se déroule durant le week-end le plus proche de la date du 21 juin.

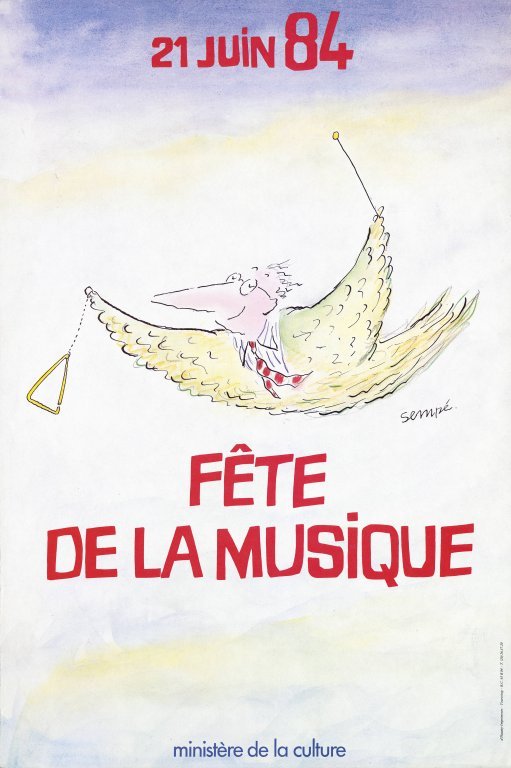

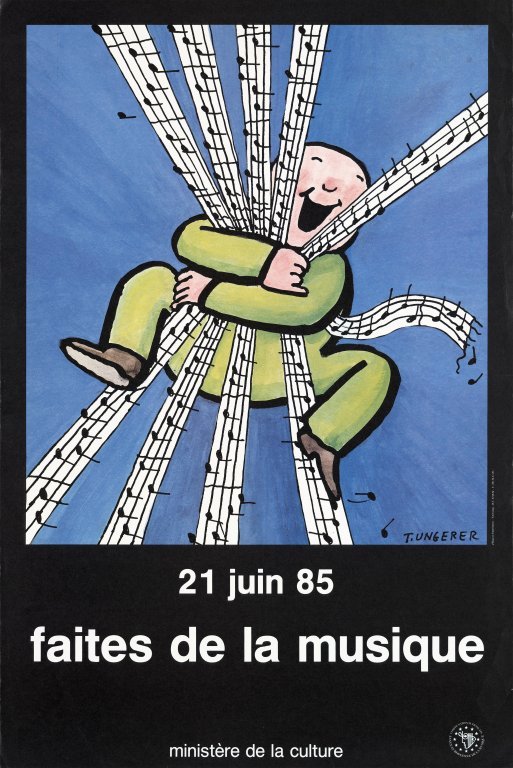

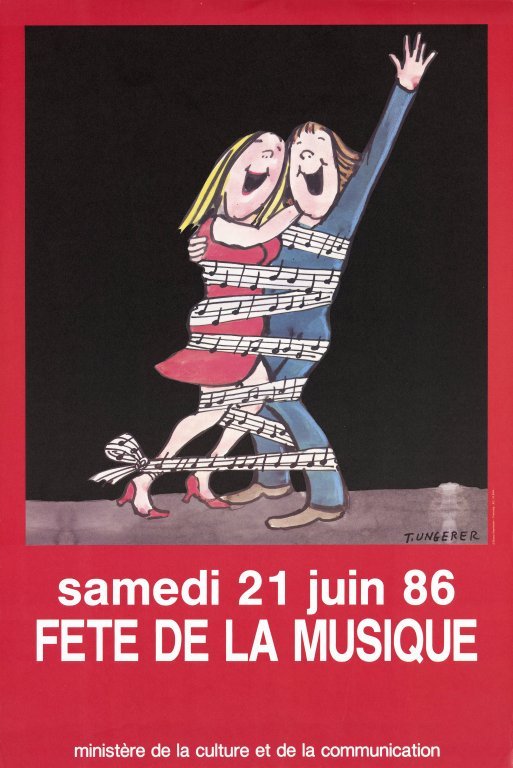

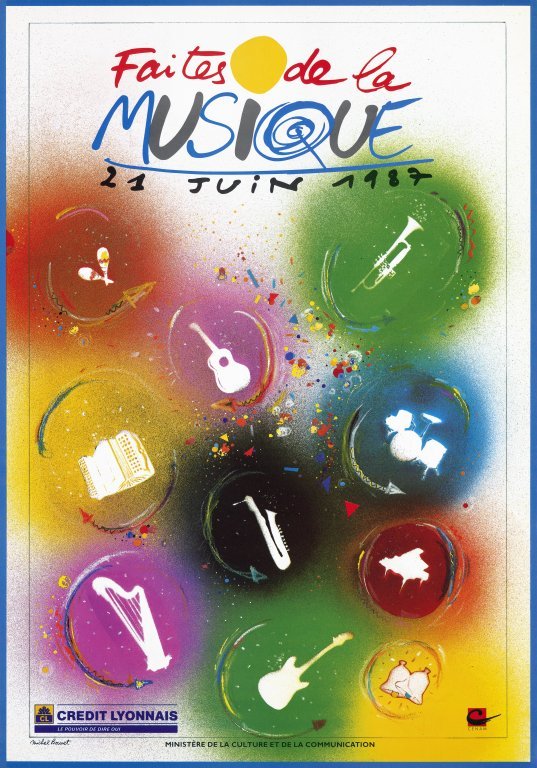

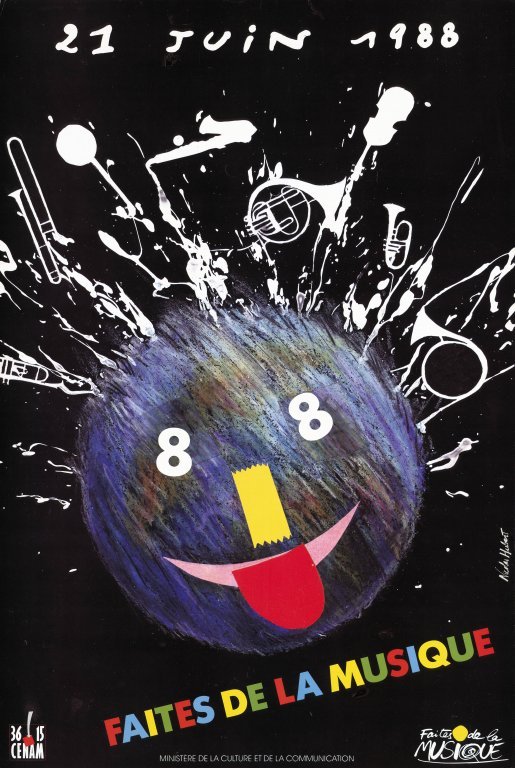

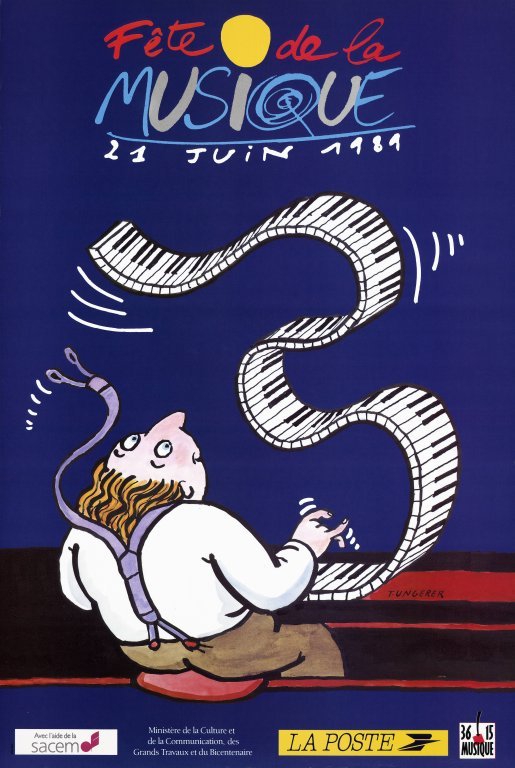

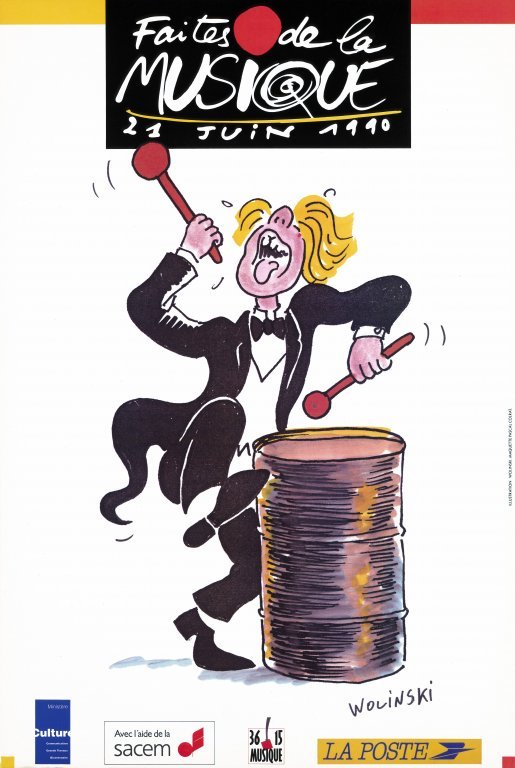

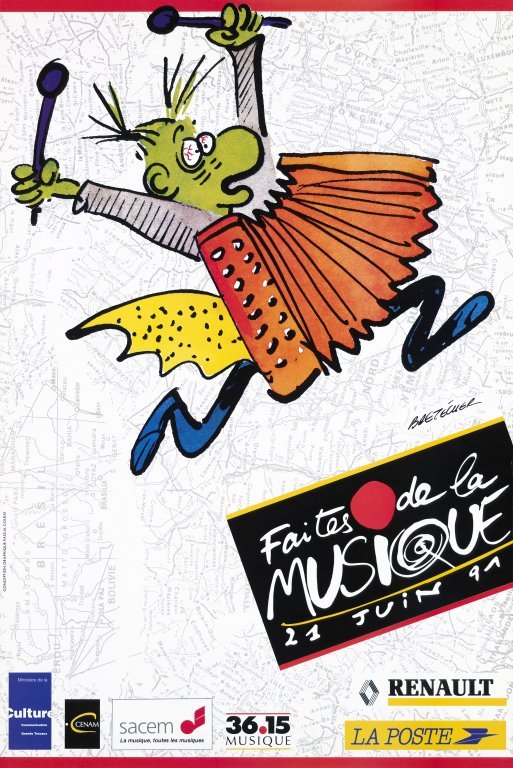

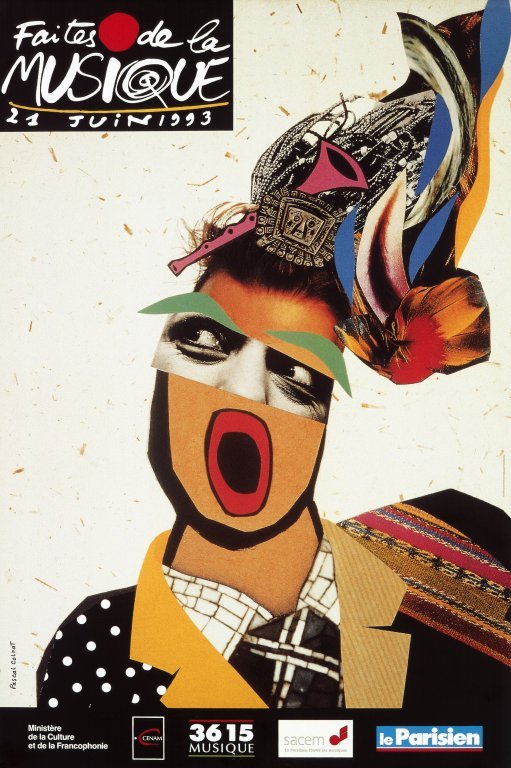

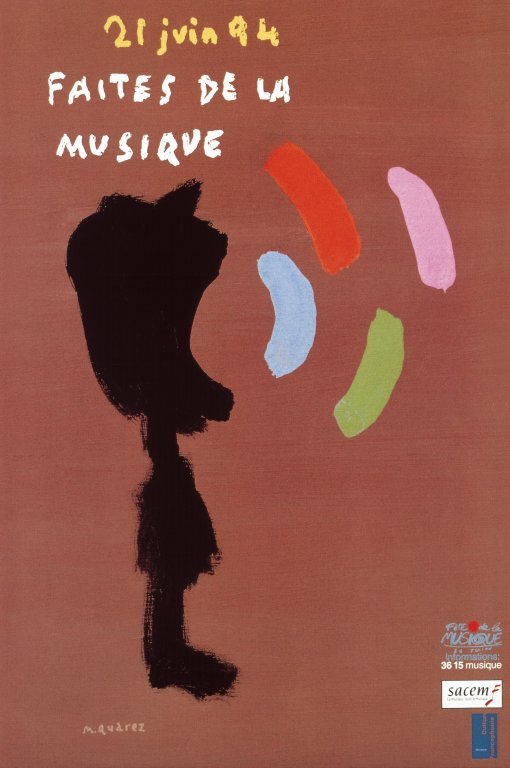

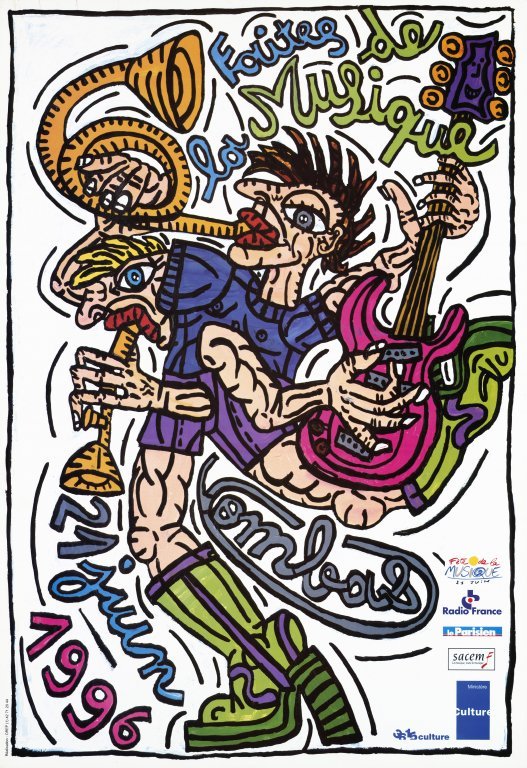

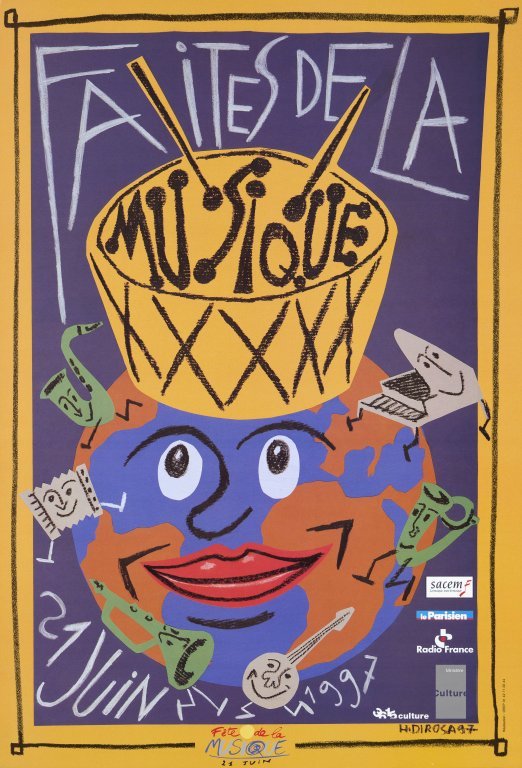

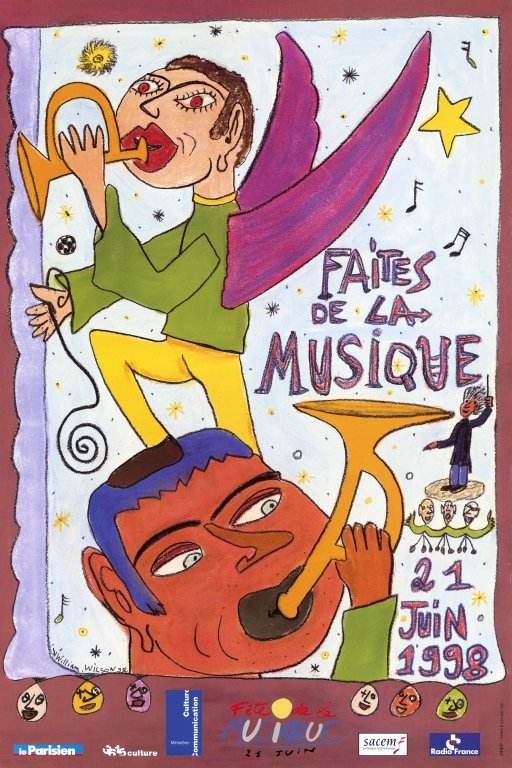

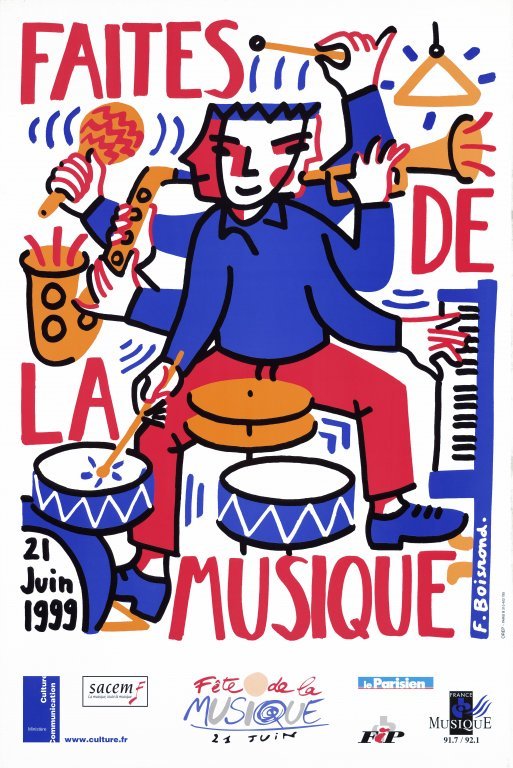

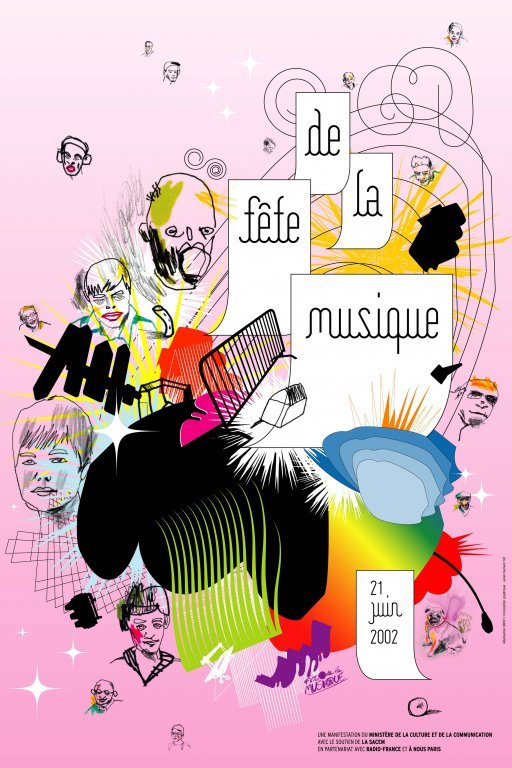

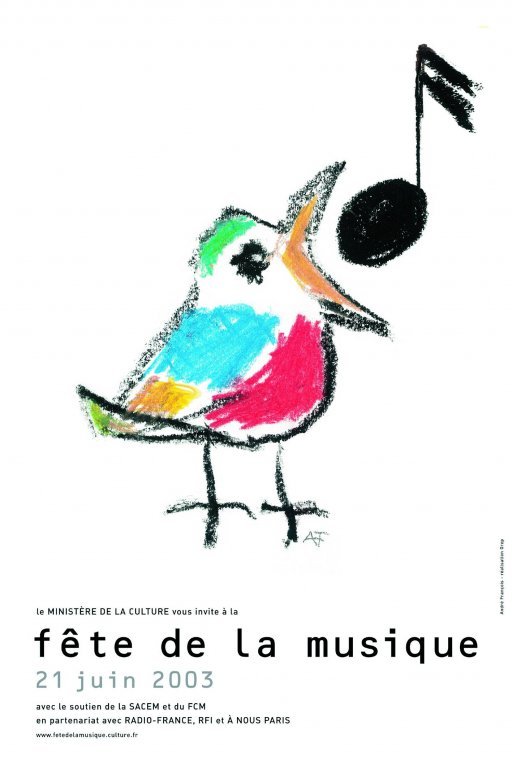

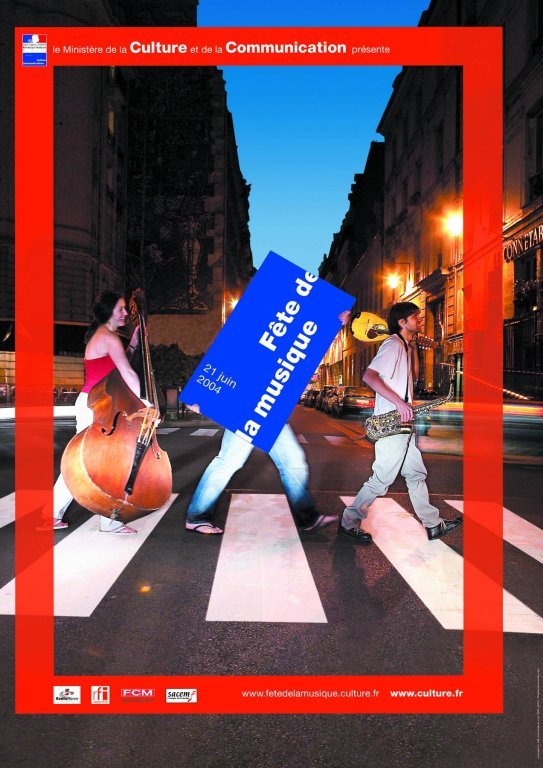

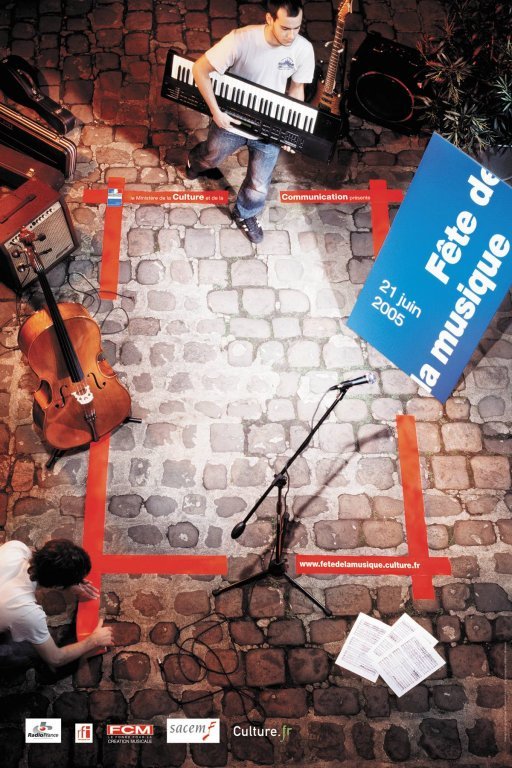

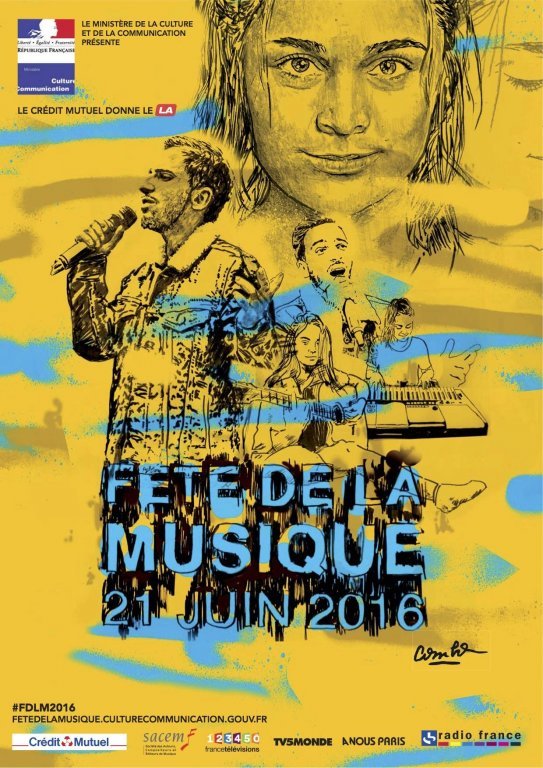

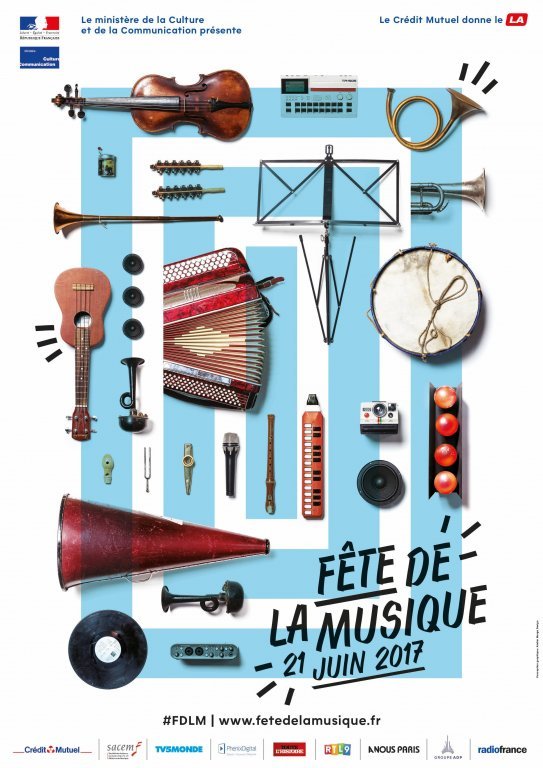

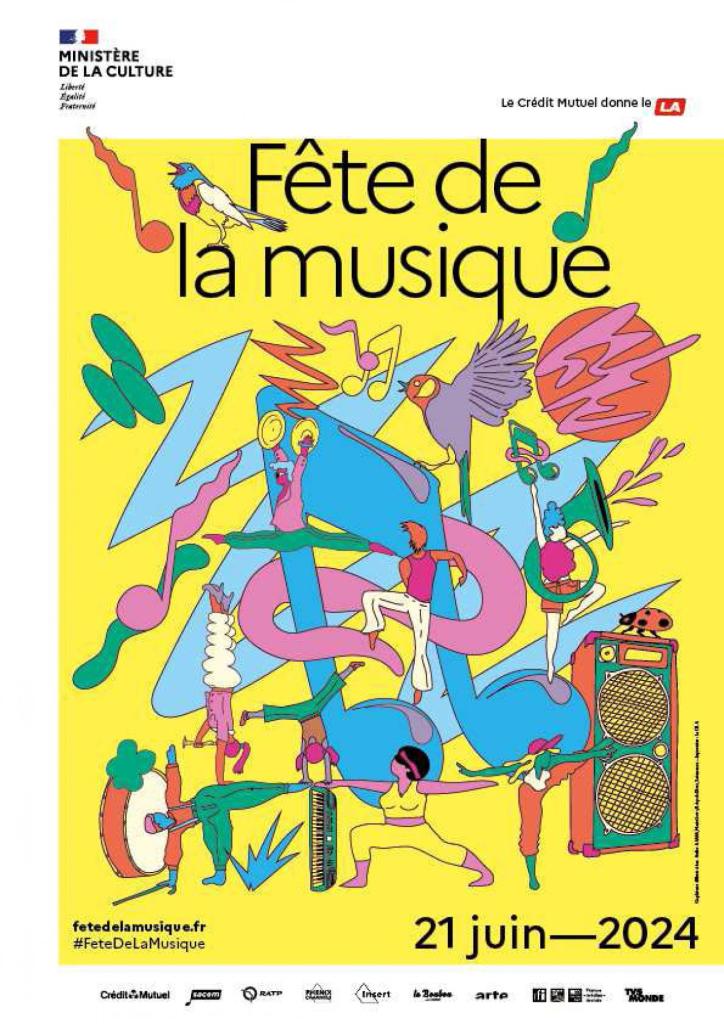

Affiches officielles depuis 1982

La créativité artistique de la fête de la Musique s’exprime aussi à travers ses affiches.

Références

Maurice Fleuret est compositeur, journaliste et organisateur de festivals de musique contemporaine. Il a notamment été producteur d’une émission sur France Musique.

« La principale mission [de Christian Dupavillon] consistait à organiser des fêtes et des manifestations, populaires ou prestigieuses, apportant des idées nouvelles, capables de bousculer les conventions et les habitudes. », in « La fête de la musique, la plus ancienne des »fêtes nouvelles” », par Charitini Karakostaki, Fondation Jean Jaurès, publié le 21/06/2019

« Lang-Mitterrand, le tandem qui a révolutionné la culture », par Michel Guerrin et Brigitte Salino, Le Monde, publié le 9 mai 2021, modifié le 12 mai 2021

« Statistiques ministérielles de la Culture : l’enquête pratiques culturelles », Ministère de la Culture, (s.d), page consultée le 28 mars 2025

Joel Cohen est luthiste et spécialiste des musiques anciennes.

« Fête de la musique : »Le 21 juin ? Je m’en vais !” », par Frantz Vaillant, TV5 Monde, publié le 21 juin 2014, mis à jour le 24 décembre 2021, Archives du web.

La station suspendait sa diffusion à minuit.

« Fête de la musique : »Le 21 juin ? Je m’en vais !” », par Frantz Vaillant, TV5 Monde, publié le 21 juin 2014, mis à jour le 24 décembre 2021, Archives du web.

La formule est utilisée dans le communiqué de presse de la première édition. Il sera utilisé sur les affiches de nombreuses éditions ultérieures.

Article de Maurice Fleuret, « La musique sera partout et le concert nulle part », Le Nouvel Observateur, 15 déc. 1967.

« Les 20 ans de la fête de la Musique », par Sylvie Coma, RFI Musique, publié le 11 juin 2001

« Jack Lang et la Fête de la musique : 'Sortir de chez soi et sortir de soi' », propos recueillis par Chantal Didier, Humanisme, 2023/1, n° 338, p. 47-51. DOI : 10.3917/huma.338.0047.

« 21 juin 1982 : Première édition de la Fête de la musique », par le Comité d’histoire du ministère de la Culture sur les politiques, les institutions et les pratiques culturelles, Hypothèses : Politiques de la culture, publié le 21 juin 2019, mis à jour le 10 mai 2019

« La fête du 21 juin. Toute la France à la même heure », par Catherine Humblot, Le Monde, publié le 21 juin 1982

« La fête du 21 juin. Toute la France à la même heure », par Catherine Humblot, Le Monde, publié le 21 juin 1982

Sylvie Pébrier, « L’ombre de l’émotion dans la politique musicale en France », in La valeur de l’émotion musicale, édité par Pierre-Henry Frangne, Timothée Picard, Hervé Lacombe, et Marianne Massin. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2017. https://doi.org/10.4000/books.pur.184041.

Reportage « Fête de la musique : On devrait écouter les Français plus souvent », Retour vers l’info du 21/06/2017, INA

« La fête du 21 juin. Toute la France à la même heure », par Catherine Humblot, Le Monde, publié le 21 juin 1982

« La fête de la musique, la plus ancienne des »fêtes nouvelles” », par Charitini Karakostaki, Fondation Jean Jaurès, publié le 21/06/2019

« Fête de la musique à Athènes, première Capitale européenne de la culture » sur France 3, Fresque INA, 21 juin 1985

« Historique de la fête de la Musique », Fetedelamusique.culture.fr, 18 février 2015, Archives du web

« Une première fête de la Musique mitigée à New York », Le Monde, publié le 22 juin 2007

Jann Pasler, « De l’utilité publique de la musique. Une théorie de la valeur », in Bulletin de la Classe des Arts, tome 21, 2010. pp. 57-78.