Dates des Journées du patrimoine

Les Journées du patrimoine — ou Journées européennes du patrimoine (JEP) — sont prévues aux dates suivantes :

- samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

- samedi 18 et dimanche 19 septembre 2027

- samedi 16 et dimanche 17 septembre 2028

La date est variable, chaque année elle correspond au troisième week-end de septembre.

Des événements peuvent également avoir lieu avant et après les dates officielles.

Principe de ces Journées

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le grand public est invité à découvrir des sites patrimoniaux publics et privés habituellement fermés, accessibles gratuitement ou à tarif réduit.

S'agit-il d'un événement gratuit ?

Bien qu’encouragée, la gratuité des visites n’est pas systématique lors des Journées européennes du patrimoine. En France, seuls les monuments publics et musées dépendant de l’État — les musées en question disposent du label « Musées de France » — sont tenus de respecter cette règle. Les monuments relevant des collectivités territoriales et les établissements privés ont le choix : ils peuvent appliquer la gratuité, proposer un tarif préférentiel ou facturer les activités organisées (visites guidées, ateliers, expositions, lectures…).

Origine des Journées du patrimoine

Les Journées du patrimoine sont lancées en 1984 à l’initiative du ministère de la Culture, dirigé par Jack Lang. La première édition, nommée « Journée portes ouvertes dans les monuments historiques », se tient en France le 23 septembre, troisième dimanche du mois. L’événement est adopté à l’échelle européenne en 1991.

Repenser le rapport au patrimoine

Dans la continuité d’une dynamique entamée au début du XXe siècle, la notion de patrimoine1 connaît une expansion notable dans les années 1970. Elle s’ouvre à plus de diversité2 et son périmètre s’élargit aux patrimoines ethnologique, industriel, rural, cultuel et photographique3. Les politiques culturelles évoluent en conséquence.

Une nouvelle direction du Patrimoine est créée en 19784 sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing. Elle réunit les grands services de conservation : architecture (Monuments historiques et Palais nationaux), archéologie (Fouilles et Antiquités) et Inventaire général.

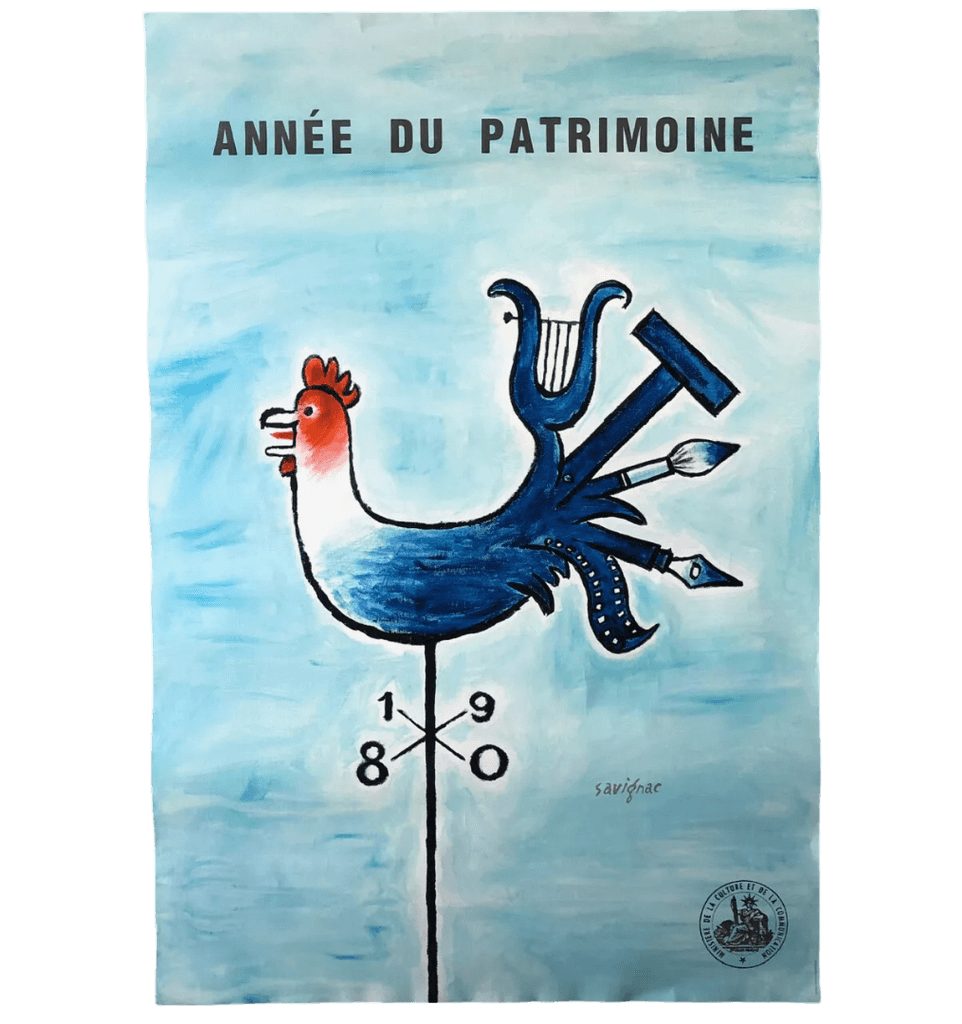

1980, année symbolique

L’année 1980 est charnière. Décrétée officiellement « année du patrimoine » par le gouvernement, elle donne la priorité au patrimoine français dans sa politique culturelle. Un milliard de francs [soit près de 498 000 000 euros en 20245, NDLR] du budget de la Culture lui sont réservés. Le gouvernement entend ainsi faire du patrimoine l’affaire de tous les citoyens. Dans une logique de décentralisation, des actions ponctuelles (expositions, festival, publications) et plus pérennes (restaurations et aménagements) sont mises en place sur l’ensemble du territoire6.

« L’ambition de l’Année du patrimoine consiste ni plus ni moins, à travers les opérations de sensibilisation, à modifier le comportement des Français vis-à-vis de leur patrimoine, à obtenir de chacun un intérêt nouveau, afin qu’il consacre temps, énergie, argent à la préservation et à la création de ce patrimoine qui devra témoigner pour nous dans l’avenir. »6.

Jean-Philippe Lecat, ministre de la Culture et de la communication (1979)

À l’été 1981, le ministère de la Culture confie au haut fonctionnaire Max Querrien la mission de mener une réflexion globale sur le patrimoine. Ce dernier rend sa copie au ministre de la Culture Jack Lang en juin 1982. Dans son rapport intitulé « Pour une nouvelle politique du patrimoine », Max Querrien soutient l’idée d’une démocratisation et d’une déhiérarchisation du patrimoine7. Il en affirme l’unité et la nécessaire vitalité : « Il y a un souci qui domine tout le reste : faire passer dans notre patrimoine le souffle de la vie ; en finir avec une vision trop répandue dans laquelle le patrimoine ne serait qu’un ensemble de choses inertes… »8

Première édition en France en 1984

En 1984, le ministère de la Culture, déjà à l’origine de la fête de la Musique, décide de monter une opération spéciale à l’échelle nationale afin de mettre en avant le patrimoine architectural et d’en démocratiser la connaissance. Elle est fixée au troisième dimanche du mois de septembre, en dehors des vacances scolaires.

L’opération ne s’adresse pas aux touristes, mais aux Français9 et a pour objectif de faire découvrir au grand public les monuments historiques, édifices exceptionnels ou plus modestes, au milieu desquels ils vivent quotidiennement.10

Qu’est-ce qu’un monument historique ?

Les monuments historiques ne constituent plus qu’un pan des sites visitables à l’occasion des Journées du patrimoine. La terminologie « monument historique »11 désigne un statut juridique spécifique. Elle s’applique à un bâtiment, un objet mobilier ou un site.

À travers ce statut, la Nation française reconnaît l’intérêt patrimonial (historique, artistique, technique, architectural ou scientifique) du monument et la nécessité de le conserver, et au besoin de le restaurer, afin de le transmettre aux générations futures. Il implique un engagement financier de la part de l’État pour assurer son maintien et sa mise en valeur. Deux niveaux de protection existent : le monument peut-être classé ou inscrit (le plus haut niveau de protection).

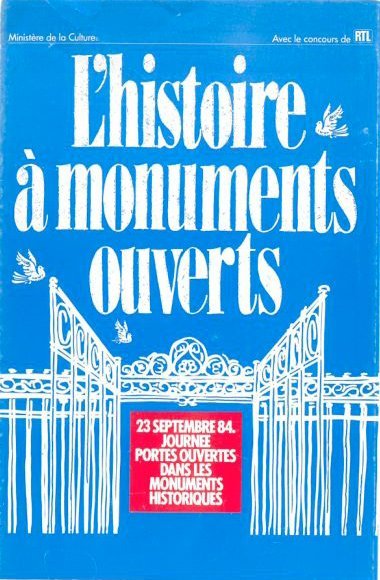

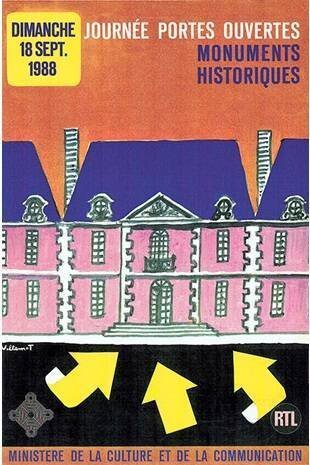

Le lancement de l’événement, baptisé « Journée portes ouvertes dans les monuments historiques », est accompagné d’une affiche montrant de majestueuses grilles s’ouvrant au public. Floquée du slogan « L’histoire à monuments ouverts », l’image est assortie d’une citation de Jack Lang qui reprend, et détourne, la formule de Max Querrien12 : « Faire passer sur notre patrimoine le souffle de la vie ».

Une grande campagne de promotion est menée avec le soutien de l’agence CIVIS Conseil. Pour l’occasion, la station radiophonique RTL diffuse des chroniques spéciales sur des monuments peu connus13. Chaque région élabore un dépliant personnalisé, illustré d’une carte, récapitulant les visites organisées localement.

La première édition de cette journée portes ouvertes se tient en France le dimanche 23 septembre 1984. Près de 3 000 édifices jusque-là inaccessibles se prêtent au jeu. Selon les estimations, 600 000 personnes répondent présentes.

Guerre de paternité

La création des Journées du patrimoine est généralement attribuée à Jack Lang, ministre de la Culture sous la présidence de François Mitterrand au moment de la première édition de la manifestation en 1984. Ce raccourci, effectué notamment par le président de la République Nicolas Sarkozy en 2009, irrite au plus haut point l’ancien président Valéry Giscard d’Estaing, qui revendique la paternité de l’événement : « Les premières journées du patrimoine, c’est septembre 1980. […] D’autres ont suivi. […] Mais l’origine, la décision, c’est cette époque. […] Cela a été poursuivi depuis, d’ailleurs sans adjonctions parce que c’est la même chose. »14

Le saviez-vous ?

Les portes du palais de l’Élysée se sont ouvertes pour la première fois au grand public en 1977, à l’occasion des festivités du 14-Juillet. Le président de la République Valéry Giscard d’Estaing a même assuré quelques visites au cours de cette journée.

Source d’inspiration

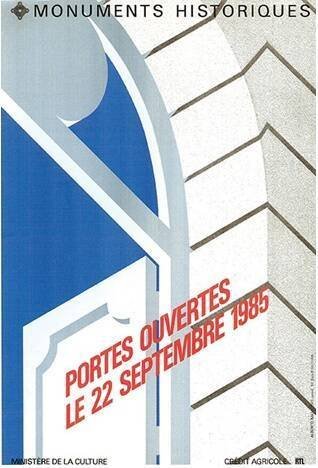

Forte de son succès, l’opération est reconduite l’année suivante. Le nombre de visiteurs double lors de l’édition de 1985. Deux semaines plus tard, pendant la deuxième conférence des ministres de la Culture à Grenade15, Jack Lang suggère de dupliquer l’événement dans d’autres pays européens.

L’initiative française fait des émules aux Pays-Bas, au Luxembourg, à Malte, en Belgique, au Royaume-Uni (Écosse) et en Suède. Chaque pays participant organise de manière sporadique son événement.

En 1989, une tentative d’harmonisation voit le jour. La période « allant de la deuxième à la troisième fin de semaine du mois de septembre » est proposée pour la future « Journée européenne du patrimoine »16. Les manifestations s’orchestrent autour d’une thématique nationale17 : la France célèbre l’anniversaire de la Révolution, les Pays-Bas, ses moulins à eau et la Belgique, son patrimoine industriel et rural.

Lancement officiel à l’échelle européenne

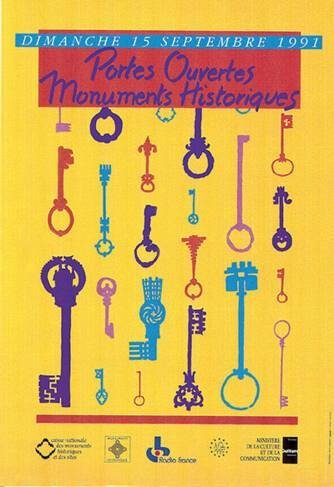

Une nouvelle étape est franchie en 1991. Le Conseil de l’Europe institutionnalise l’événement et crée un bureau de coordination. Onze pays européens y participent.

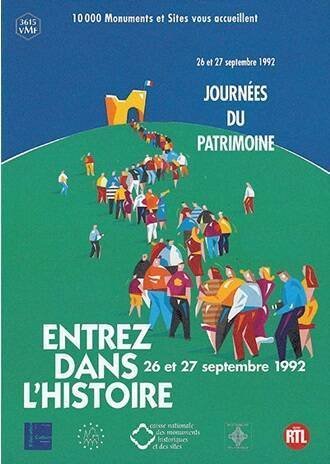

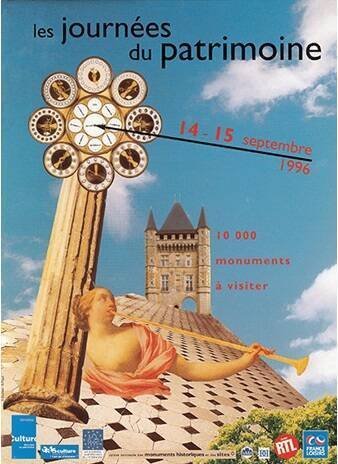

En 1992, la manifestation gagne en ampleur en France. L’événement se tient désormais sur deux jours, le troisième week-end de septembre18. Il change de nom au profit des « Journées du patrimoine ». Le palier symbolique des 10 000 sites participants est atteint. Il fait même son apparition sur les affiches. La notion de patrimoine s’étend désormais à des sites non classés ou inscrits au titre des monuments historiques19. Cette même année, 18 pays célèbrent le patrimoine.

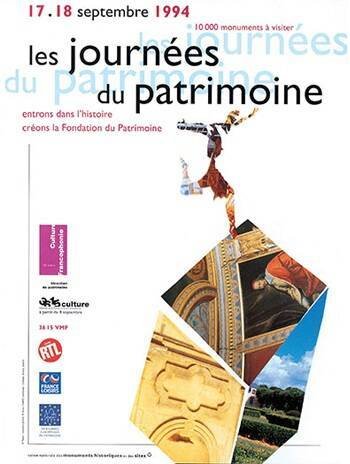

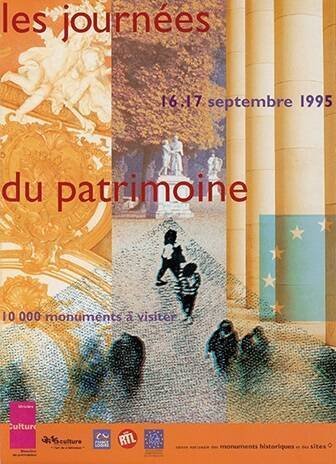

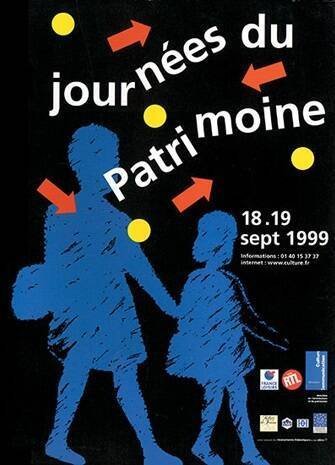

À compter de 1995, un thème national est retenu à chaque édition. En 1999, la Commission européenne devient partenaire du Conseil de l’Europe. Les pays se réunissent autour du slogan : « L’Europe, un héritage commun ».

À partir des années 2000, des pays extraeuropéens s’inspirent de l’initiative européenne : Argentine, en Australie, au Brésil, au Canada, au Chili, aux États-Unis, au Maroc, au Surinam, à Taïwan, en Uruguay20.

Célébration des Journées du patrimoine

« Les portes s’ouvrent… les esprits aussi. »21 Conseil de l’Europe (2011)

Les Journées du patrimoine constituent un rendez-vous culturel majeur réunissant près de 30 millions de visiteurs. Elles sont organisées à deux niveaux :

- par le Conseil de l’Europe et la Commission européenne ;

- et à l’échelle nationale dans chaque pays participant.

En France, le ministère de la Culture, les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et acteurs locaux œuvrent à la réussite de l’événement.

Depuis 2019, les publics scolaires réalisent des visites privilégiées la veille du lancement des JEP. L’opération, nommée « Levez les yeux ! », se tient la journée du vendredi. Elle dépend du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse.

Le saviez-vous ?

À leur création, les Journées du patrimoine concernent les bâtiments habituellement fermés au public et les lieux d’exercice du pouvoir. Avec le temps, l’événement s’étend aux biens gérés par les collectivités locales et des propriétaires privés. Afin de les encourager à ouvrir au public, ces derniers disposent depuis 1979 de réductions ou déductions fiscales22.

Différentes appellations

L’événement a connu différentes appellations au fil du temps. Créé en France sous l’appellation « Journée portes ouvertes dans les monuments historiques », il devient les « Journées du patrimoine » en 1992. L’appellation officielle « Journées européennes du patrimoine » (ou « JEP »), effective depuis 1991, n’est adoptée qu’en 2000.

Certains pays désignent l’événement sous l’appellation plus générique « Heritage Days », « European Heritage Days (EHD) », « Open Heritage Days » ou « Heritage weekend ».

D’autres noms sont aussi utilisés localement :

| Pays | Nom |

|---|---|

| Allemagne | Tag des offenen Denkmals |

| Autriche | Tag des Denkmals |

| Belgique (fr) | Journées du patrimoine/Open Monumentendag (Fl.) |

| Croatie | Dani europske baštine |

| Danemark | Kulturens Dag |

| Espagne | Jornadas Europeas de Patrimonio |

| Estonie | Muinsuskaitsepäevade |

| Finlande | Euroopan kulttuuriympäristöpäivät |

| France | Journées européennes du patrimoine |

| Grèce | Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς |

| Hongrie | Kulturális Örökség Napjai |

| Italie | Giornate Europee del Patrimonio |

| Norvège | Kulturminnedagene |

| Pays-Bas | Open Monumentendag |

| Pologne | Europejskie Dni Dziedzictwa |

| Portugal | Jornadas Europeias do Património |

| Roumanie | Zilele Europene ale Patrimoniului |

| Royaume-Uni | Heritage Open Days (Angleterre), European Heritage Open Days (Écosse, Irlande du Nord) ; Doors Open Days ; Drysau Agored ; National Heritage Week |

| Slovaquie | Dni európskeho kultúrneho dedičstva |

| Slovénie | Dnevi evropske kulturne dediščine |

| Suède | Kulturarvsdagen |

| Suisse | Journées européennes du patrimoine/Europäischer Tag des Denkmals |

| République tchèque | Dny evropského dědictví |

Organiser ses visites

Voici quelques conseils pour profiter de ces journées :

- La programmation de l’événement s’enrichit au gré des inscriptions des organisateurs. Consultez régulièrement le site officiel pour vous tenir informé de votre programmation régionale.

- Chaque site détermine ses horaires d’ouverture et conditions d’accès. Une tarification peut être appliquée.

- Certains sites, comme celui de l’Élysée ou de l’Assemblée nationale, sont soumis à une jauge afin de réguler le nombre de visiteurs. Dans ce cas, une inscription préalable est requise. Elle se fait directement sur le site de l’organisateur.

- Les Journées européennes du patrimoine attirent de nombreux visiteurs et le temps d’attente peut mettre à rude épreuve les nerfs des moins patients ! Levez-vous tôt pour éviter la foule.

- Certains lieux, non inscrits aux Journées du patrimoine, ouvrent tout de même leurs portes à cette occasion. Renseignez-vous directement auprès de ces établissements.

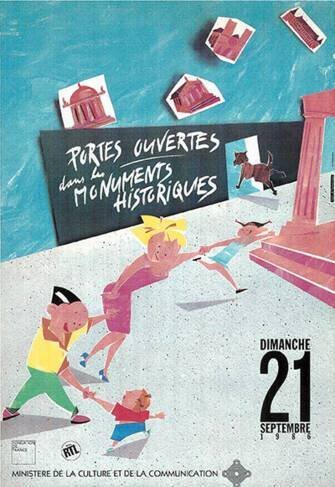

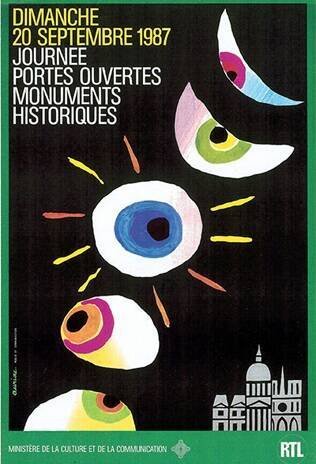

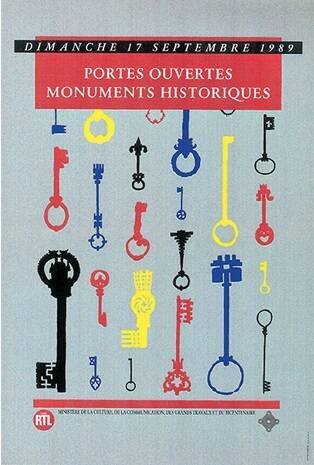

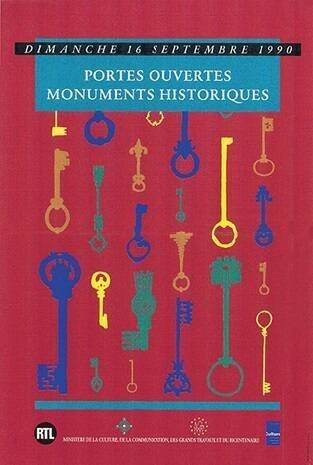

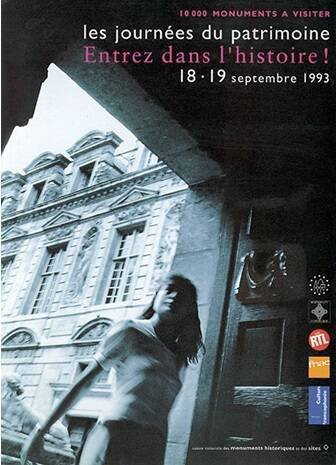

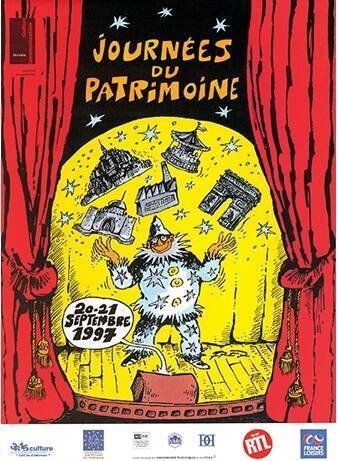

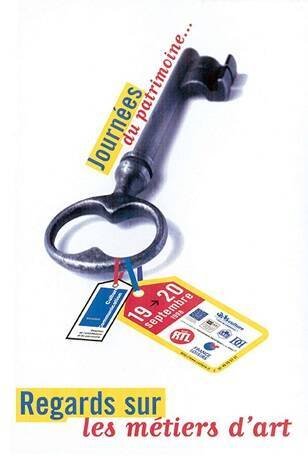

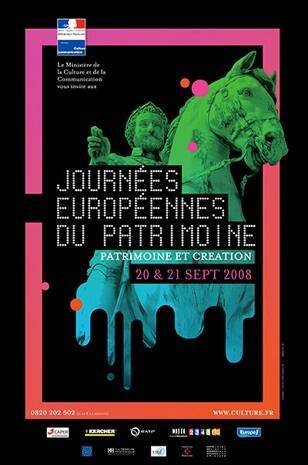

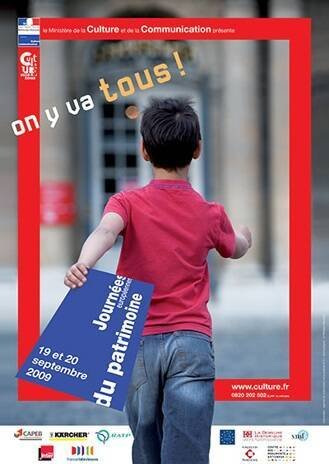

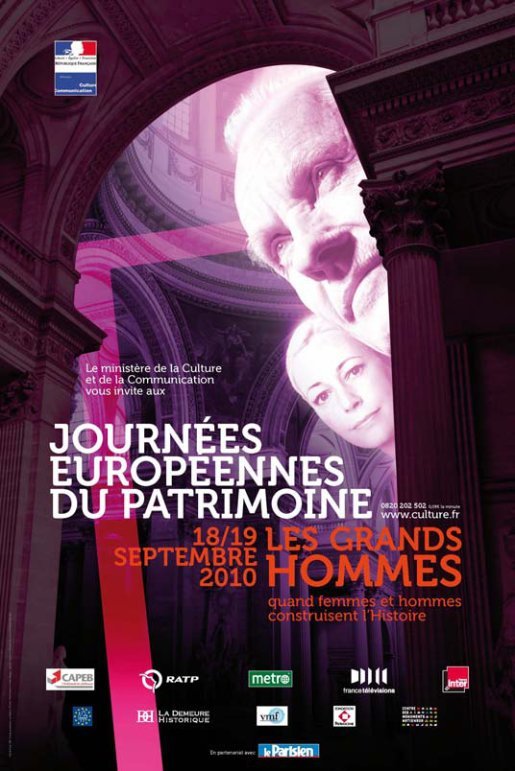

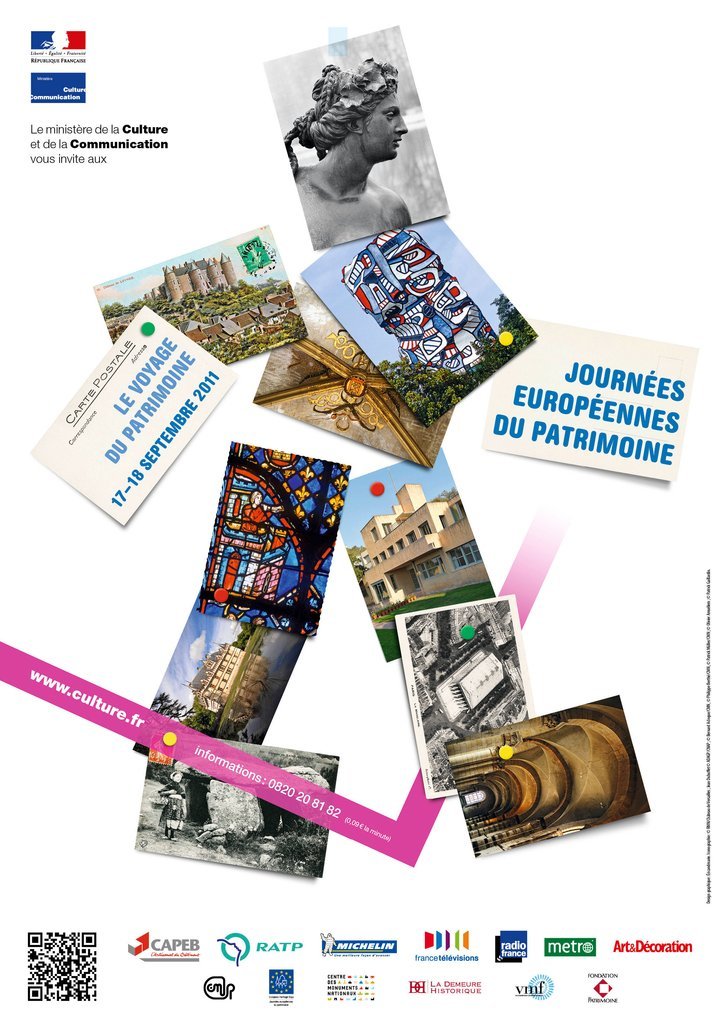

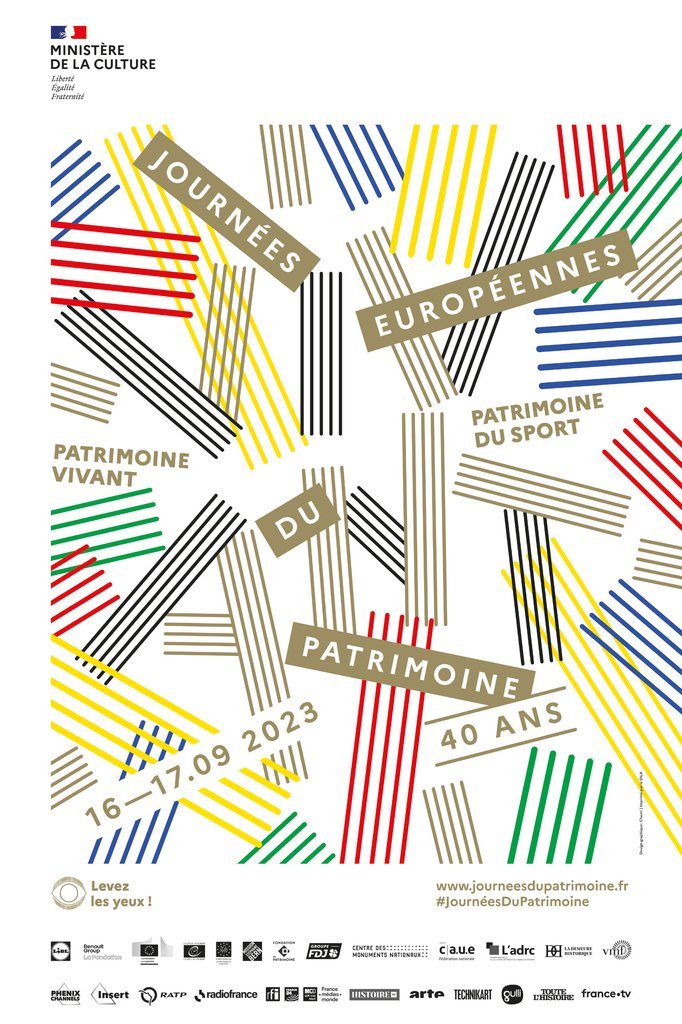

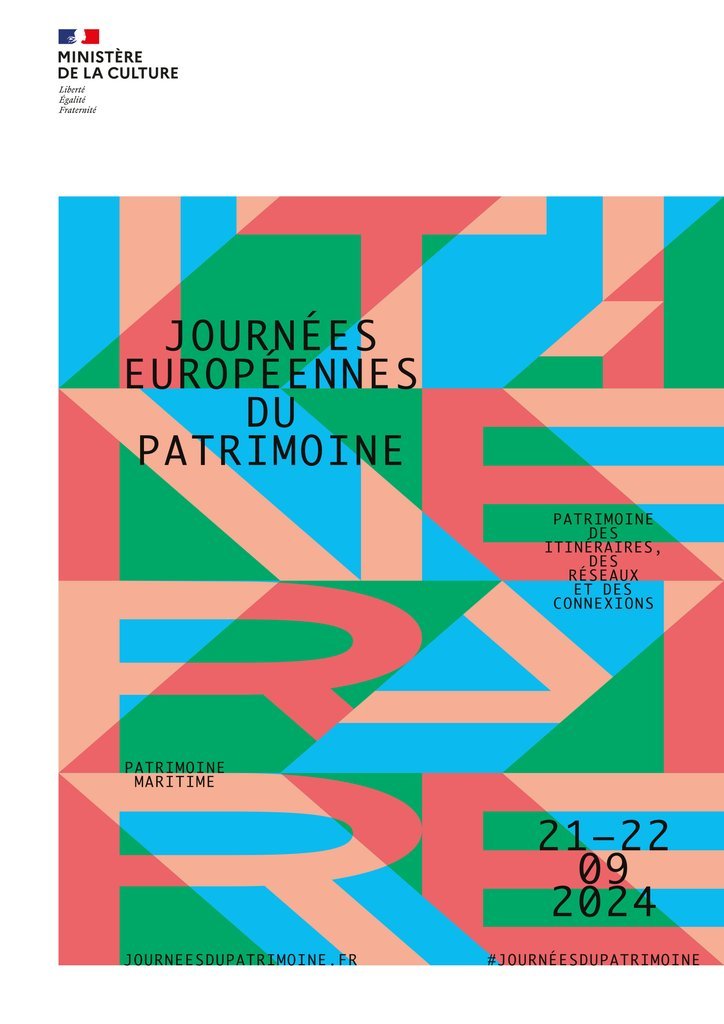

Affiches officielles depuis 1984

Chaque édition des Journées du patrimoine fait l'objet d'une affiche originale.

Références

Étymologiquement, le patrimoine (dérivé de pater, le père) correspond à l’ensemble des biens transmis d’ascendants à descendants, dans un cadré privé familial. Après la Révolution française, le terme acquiert une dimension collective. Il évoque un héritage commun à sauvegarder. Au XXe siècle, il s’étend au-delà des monuments historiques et se dote d’une dimension culturelle.

Lire Thibault Le Hégarat, « Un historique de la notion de patrimoine », HAL SHS, 2015 ; André Desvallées, « De la notion privée d’héritage matériel au concept universel et extensif de patrimoine : retour sur l’histoire et sur quelques ambiguïtés sémantiques », (s.d.) ; Christian Bachelier, « La notion de patrimoine », in Bulletin de l’Institut d’histoire du temps présent, n° 43, mars 1991, pp. 19-30

Lire « Jean-Philippe Lecat », in L’histoire du ministère : les ministres, Ministère de la Culture, publié le 5 avril 1978, consulté le 16 avril 2024.

S’y grefferont le patrimoine photographique(en 1979 et l’ethnologie en 1980.

Conversion tenant compte de l’érosion monétaire due à l’inflation. Convertisseur franc-euro (pouvoir d’achat de l’euro et du france), Insee.fr

F.E., « M. Jean-Philippe Lecat annonce les grandes lignes de l’Année du patrimoine », Le Monde, publié le 21 novembre 1979

Dans un entretien accordé en 2003 à Octave Debary, Max Querrien dit : « il y avait dans mon esprit l’idée de déhiérarchiser le patrimoine : l’idée de passer d’un patrimoine élitiste à un patrimoine plus populaire. Le patrimoine par excellence était celui des monuments historiques, j’ai donc tenté de démocratiser tout cela… ». Cité in Fleury Élizabeth et Chave Isabelle, 2024. « Naissance et premières années de la mission du Patrimoine ethnologique : un témoignage. Elizabeth Fleury, entretien avec Isabelle Chave », in Bérose - Encyclopédie internationale des histoires de l'anthropologie, Paris.

Michel Kneubühler, « 23 septembre 1984 : première »Journée portes ouvertes dans les monuments historiques” », Carnet de recherches du Comité d’histoire du ministère de la Culture sur les politiques, les institutions et les pratiques culturelles, publié le 13 septembre, mis à jour le 23 septembre 2019

Michel Kneubühler, op. cit.

Dans sa thèse, Loïc Étiembre soulève une autre piste : la promotion événementielle des monuments historiques auprès du public viserait notamment à augmenter le nombre de visites payantes le reste de l’année.

« Les monuments historiques », Ministère de la Culture, (s.d.)

Michel Kneubühler, op. cit.

« Journées »portes ouvertes« dans les monuments historiques », Le Monde, publié le 22 septembre 1984

« Journées du patrimoine : qui est le père ? », La rédaction avec AFP, Le Monde, publié le 19 septembre 2009

Philippe Boggio, « L’Europe du patrimoine », Le Monde, publié le 8 octobre 1985

Bastien Couturier, op. cit.

Bastien Couturier, op. cit.

Michel Kneubühler, op. cit.

Thibault Le Hégarat, « Les journées du patrimoine », Patrimoine et télévision, 8 septembre 2014. consulté le 17 avril 2025

Bastien Couturier, op. cit.

Cité par Bastien Couturier. « Des »Portes ouvertes« aux »Journées européennes” », Contextes Actes du colloque international « 1989, hors-champ de l’architecture officielle », École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais, 2022, p. 143-152.

Se référer aux articles 41 E à 41 J de l'annexe III au Code général des impôts (CGI).

Lire aussi

Philippe Poirrier et Loïc Vadelorge, « Pour une histoire des politiques du patrimoine », La Documentation française, 2003

Marie Cornu et Vincent Négri, « De 1913 au code du patrimoine, une loi en évolution sur les monuments historiques », La Documentation française, 2018

Max Querrien, « Rapport au Ministre de la Culture », juin 1982, La Documentation française, 138 p.

L’histoire du Sénat : « En 1913, le Sénat votait la loi sur les monuments historiques », (s.d.)